四百击 Les quatre cents coups(1959)

又名: 四百下 / 胡作非为 / The 400 Blows

导演: 弗朗索瓦·特吕弗

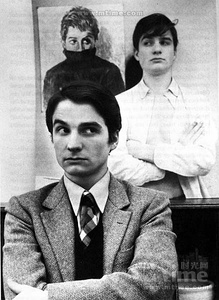

主演: 让-皮埃尔·利奥德 克莱尔·莫里耶 阿尔贝·雷米 盖·德孔布勒 乔治·弗拉芒 弗朗索瓦·诺谢 塞尔热·莫阿蒂 Luc Andrieux Christian Brocard 克洛德·芒萨尔 雅克·莫诺 皮埃尔·勒普 亨利·维尔洛热 让-克洛德·布里亚利 让娜·莫罗 菲利普·德·布罗卡 雅克·德米 让·杜歇 让-吕克·戈达尔 Laure Paillette 弗朗索瓦·特吕弗

制片国家/地区: 法国

上映日期: 1959-05-04(戛纳电影节) 1959-06-03(法国)

片长: 99分钟 IMDb: tt0053198 豆瓣评分:8.9 下载地址:迅雷下载

简介:

- 作文课上,安托万(Jean-Pierre Léaud 饰)在同学传来的女人图像上涂鸦,被罚站墙角。下课后,独守教室的安托万在墙上作诗宣泄自己的不满,引得老师(Guy Decomble 饰)更加愤怒。晚上,母亲(Claire Maurier 饰)因安托万没买面粉大发雷霆, 而继父(Albert Rémy 饰)则在安托万的请求下拿出一笔钱让他吃午饭。 第二天,安托万在同桌勒内(Patrick Auffay 饰)的怂恿下逃了学,跑去看电影打游戏,还在街上看到母亲跟一个安托万不认识的男人亲吻。 第三天,安托万回到学校,慌乱中谎称母亲去世,获得了老师的原谅和疼惜。不想继父获知了他逃学的事,与母亲一起赶到学校,戳穿了他的谎言,还当着全班同学打了他两耳光。 安托万决定留下一封信离家出走。可是小小年纪的他能去哪呢?巴黎那么大,法国那么大,哪里才是他的安身之处呢?

演员:

影评:

本世纪五十年代,在战胜法西斯之后,全球人民都陷入反思之中,由此却产生了偏左的思潮。在东方,以中国为代表的运动是由政府发起的,为了让人民可以坐在同一张桌前吃上同一样的饭,大概允许的饭量也是相同的。而西方,以西欧为代表掀起了所谓的狂飙运动,因为社会制度的不同,这场运动是由一群年轻人所引发的,其目的是要走出家门,寻找自己的饭碗。 世界电影向来有两大派系的对峙,即美国的顺从电影与欧洲的反抗电影。在上述的那个年代,这个局面是极为突出的。由于西欧青年学生的反叛精神,使那个时期产生了不少优秀影片。这些影片打破常规,反映的主题也极具个性,我们认为是新浪潮艺术中的代表。其中,具有开山意义的影片就是法国1959年出品的《四百下》。 《四百下》又名《胡作非为》,他的编导是科索瓦.特吕弗。接触过电影史的人都会知道,特吕弗是个著名的电影理论家。度过了很糟糕的少年时代,年轻的特吕弗追随着法国电影理论家安德烈.巴赞,并于1959年拍摄了他的第一部影片《四百下》。这部带有明显自传性质的影片也是他献给自己导师巴赞的礼物。 《四百下》是一部生活流的影片,他并没有一件完整的故事框架,只是以主人公下一步将要做什么为线索来调动观众的兴趣。该片讲述了一个少年人在学校、家庭、流浪、监狱时的生存状态,表现了少年人的反抗心理。主人公最快乐的日子莫过于三次的流浪生活,而他感到最幸福的时刻则是从监狱逃出的瞬间,看见一片蓝天和望不到尽头的海洋,虽然有些迷茫,但重新拥有自由的感觉毕竟很美,回首想想那压抑的学堂,无能的老师和破败的家庭,仿佛是一场噩梦,当然也可能是地狱,一个摧残人性,灭绝创造力的狭隘的世界。相反,主人公的空间则是广阔的,影片结尾处的碧海蓝天自然不必再说,即便在他那由于各种原因而被迫(被迫只是籍口)流浪的生活中,欢乐,猎奇,自信等充满创造力的情绪始终在体显着,走过街道与跑过楼群都是令人欣慰的,这时的心胸也自然开阔。 《四百下》最突出的特点是镜头的运用。该片运用了相当多的长镜头,当然,这与主人公的天才表演是分不开的。影片开始,镜头就把巴黎的街道就扫拍了一遍,这里的作用是暗示主人公流浪或说离家出走的地点,指出本片的主要情节在于主人公的流浪生活。在影片结束时,有一个著名的跟拍的长镜头,主人公足足跑了几分钟之多。我们在观影时会体会到,人物运动的镜头采用切换的手法比较多,但是若碰到这么一个长镜头的跟拍,观众会从心底提出质疑,我们虽然知道主人公在逃跑,但为什么要拍这么长的时间?此时,观众才会意识到跑步的意义不仅仅在于叙述情节的发展,也是表达了主人公奔向自由的那份狂喜。特吕弗打破了观众的习惯,强迫地调动了观众的思考能力,所以这个镜头是可以载入史册的经典镜头。另外一个长镜头比较有意思,观众们往往会发出会心的一笑,这个镜头是老师带学生们跑在巴黎的街头,孩子们悄悄地三两成伴地溜走了。这个镜头与主人公的情节走向没有太大的关系,可以被称为单一镜头,但它声明了一种生活状态,具有对环境客观再现的作用。该片的镜头运用似乎达到了苛刻的地步。例如,表现父子关系时,永远用一个画面将人物全包括进去,而表现母子关系时则永远采用对切的镜头,母与子从未出现在一个画面中。这样,人物间情感的远近关系就展现无遗了。一部影片中许多镜头都有关于剧情的深层寓意,而不是简简单单地只求叙事,这才是电影艺术的真谛。 总之,《四百下》这部影片无论在内容上还是在拍摄手法上都堪称经典之作,即便已经过去了四十年,这部影片依然是属于非常前卫的先锋派作品,足以伴随着特吕弗的名字一起被载入史册。 2000年于颐和园

- 一部电影的伟大,决不是因为它的高高在上,更不会是因为它的晦涩难懂。所以,尽管“四百击”这个名字会让人不明所以,“法国电影新浪潮”的名头也让人望而却步,但也许就是在这些人为的屏障之后,你错过了一部不应该错过的满含深情的电影。

法国电影新浪潮的发轫之作,一部是《断了气》(《精疲力竭》),一部就是《四百击》。在新浪潮(尤其是“电影手册派”)推动电影现代化的起点处,已然分出了两个不同的出口。一个是打破古典电影叙事模式,以新的电影语言和技术冲击人们对电影已有认识的戈达尔,他的革命性的命题和技术让观者目瞪口呆,叙事与情感的断裂无时无刻不在提醒着人们进入主观的思考。

而特吕福不同,他虽然也打破了原有电影腐朽的叙事模式,但他更温情,更从容,他以情感的无与伦比的真诚建构了“作者电影”在思想层面的高度。他也可以花哨,但他从不想遗忘人类永恒不变的情感诉求,如果用一个词来表述,依然是真诚。

《四百击》是一部不该错过的真诚的电影。忘掉它的那些名头吧,我会告诉你,它是一部关于成长的电影,它是你和我曾经的过往,它是每一个少年残酷的忧伤。

十二岁的安托万,是一个眼神清澈、内心温柔的少年。但他私生子的身份、母亲与继父的冷漠,学校老师的排斥,一并把他推到了叛逆的路上。他先是不忍老师的谩骂,和好友勒内逃学游荡,却碰见了母亲与情人的约会。这份复杂的心思对于少年的创痛我们无法想像。接着,撒了谎的安托万被继父扇耳光,负气离家到印刷厂偷宿,母亲话里有话的利诱和威吓让安托万体味了成人世界的阴暗。

他热爱巴尔扎克,作文却被老师诬陷为剽窃;他把从继父公司偷出的打印机送还,却被父母亲手送进了教导所。母亲终于不再忍耐自己亲生儿子的无辜与挣扎,她在教导所面对安托万时决绝的眼神让我们看得齿冷。教导员残酷无情的耳光扇木了安托万,也扇的我们冷不及防。只有在面对心理医生的追问时,我们才又看清了一个安静却满身伤痕的少年的孱弱的灵魂。

电影史家有一个公论,《四百击》几乎就是特吕福自己少年的写照。他把此片献给安德烈•巴赞——新浪潮运动的先行者,也是将特吕福从少年的困顿中带到电影世界的人——正是在追忆少年往事之余,用电影的语言表达了对于巴赞和电影的致敬。

这语言中没有炫耀的技巧,只有让人心碎的忧伤。少年在残酷中成长,你我都不曾逃脱。离家出走的安托万在天未亮的街头游荡,他想要偷一瓶等待运走的牛奶,一次次小心翼翼地试探,得手后慢慢喝光的满足,看的让人唏嘘。他被警车带到教导所时天色依然暗淡,在昏暗的路灯映照下,我们看到了一脸安静的安托万无声的眼泪。那一刻显得如此漫长,仿佛带我们回到了自己的少年时代。

特吕福对于安托万也有特别的感情,他让他在他的电影中成长,并成就了著名的“安托万五部曲”。五部电影涵盖了安托万的少年、青年与成年,安托万在电影中完成着自己的成长,他热爱音乐、陷入爱情、失去爱情、走入婚姻……他是另一个特吕福在电影中的映像。

这个映像当然也属于让-皮艾尔•李奥,安托万的扮演者,一个无比清澈的演员。对于这样一个为安托万而生的人,我们无法区分谁是谁的替身。虽然李奥也为戈达尔或新浪潮的其他导演拍戏并因此成为新浪潮最著名的一张脸,但只要我们看到他干净的眼睛,我们就会相信,他只是安托万。

四百击是法语中的俚语,大概的意思是对待孩子要时常敲打,恨不得打上四百下才能听话。然而在特吕福的眼中,我们看到了一个少年在成长的路上,美好被一点点摧毁,光亮在一丝丝暗淡,内心中承受的残酷现实是每一个人不得不付出的代价。

这代价催促着我们成长,疼痛只有自己忍受。当安托万逃离教导所奔向海边时,我们没有看到自由的幸福,只有迎向镜头的满眼的迷茫。这个被无数人激赏和解读的结尾,像是在提醒我们成长是一种一沉再沉的承受,也是一种一忘再忘的解脱。 - 特吕佛的电影,第一次看的是大一的时候《白天不懂夜的黑》,第二次是大二时候《男欢女爱》,第三次是上个学期《柔肤》,第四次,则是今天晚上深深的《四百击》。其实说来很巧,本来是准备步某斑鱼的后尘看看一直很好奇的《两生花》的,无意中却发现很久以前下的这部《四百击》,片头冷峻的低角度黑白长镜头,还有献给安德烈巴赞的字幕,让我好奇地往下面看。

说实话,上学期看《柔肤》给我带来了后遗症,那是部有些沉闷的片子,由法国国宝凯瑟琳德纳芙早逝的胞姐卡特林那德纳芙主演,但是我依然是看了几次才看完,可能是看的时间不对吧。但是现在,我居然很想再看一遍,因为这部半自传体的《四百击》给我的震撼是无法形容的。它让我想起了我的童年,或许是60年代的法国与80年代的中国有异曲同工之妙吧,都是刚从浩劫中走出来,经济有些萧条,人们都丢掉了温文尔雅的面具,世界赤裸裸得可怕,我所说的是万分的可怕。一九五九年里13岁男孩的无知,敏感,卤莽,对成长的向往等等都表现得到位。安东尼走路时耸着肩膀偶尔紧一下衣服的的样子甚至让我觉得象极了教父2的德尼罗。看不出是否经过特吕佛设计,总之很出彩。

在那个著名的片尾,出于节奏的考虑,导演采取了长镜头的手法,让主人公和影片积累的情绪来一次彻底宣泄。采取长镜头之前的一个镜头是安东尼躲在桥下面,看到没人追过来,于是向画面深处跑几步,然后向左拐。第一个长镜头长约一分二十秒,安东尼从左面出画,跳轴,强调情绪的变化。中全景,然后一直跑,跑出少管所的范围,声音是同期跑步声,甚至都能感受到他的心跳。第二个镜头,安东尼全景从画面远处向镜头右边跑来,出画,这时背景配乐起,镜头开始向左摇,能听到海浪声。当摇到海上的景色时,音乐声很大,用力的煽了一会儿情,照常理这时候电影就可以结束了,但摄像机还在向左摇,一直摇到岸边,出现安东尼的背影,刚才跑向镜头方向的安东尼现在是从镜头近处向纵深跑去,这个运动方向的转变十分自然,而且美妙,这个镜头一共大概50秒钟。影片的最后一个一多分钟的长镜头,表现的还是跑,全景,安东尼从岸上下来,跑到海滩上,继续向画面右方跑,镜头开始慢慢向右后方移动,摇。安东尼跑向大海,在海水中横着向右走了几步,却回过头向镜头走来,画面定格并推向了他那双迷茫、忧郁的双眼,特写,音乐和海浪声仍在继续,剧终。这三个一组的长镜头,从视听角度看拍得真是炉火纯青。

十三岁的安东尼能看到大海,却看不到自由。也许,争取自由的代价,就是失去自由。 我记得崔健在《花房姑娘》里面用他嘶哑的嗓子唱到:“你问我要去向何方,我指着大海的方向。”当我看到传说中一分二十七秒的安东尼逃出少管所向着大海奔跑的长镜头时,这是我仅仅能想到的。奔跑,是一种酣畅淋漓的宣泄,而大海,是十三岁的安东尼一直向往的所在,或者可以这么说,大海寄托着他对于未来的梦想,那是一种虚无的理想,可最后片尾,安东尼站在海滩上,双脚被潮水浸湿,他的表情却是很奇怪地永远那么凝固了下来,他并不快乐,但是他也并不是忧郁的,我想,这最终还是迷茫困扰着他,同样的,每个人在这一时段的生活都会被打破,否则,就无法完成成长。

所谓《四百击》,在法国有句谚语,我只记得大概意思是要鞭打调皮孩子的屁股四百下,才能驱赶走邪恶,让他听话走上正路。而实际上,成人世界却是对孩子进行了一场异常残酷的阉割手术,我们每个人都在所难免,没有什么人能够例外。片中那些孩子总是让我想起了自己一直试图遗忘的童年时代,对大人们厌恶的原因令人惊讶地一致,只不过我很幸运(很有可能也是种不幸),回到了所谓的正路上,但是我生命中最重要的东西却被无情地阉割掉了,今天晚上,还跟一个朋友在感叹,我们这些人都是一些表里不一的畸形儿,我们早已习惯了去做那些心里不想做的事情,渐渐的,终于有一天会麻木得跟那些可耻的成年人一样。自己真正想做的事情却这一辈子都做不到,生活就是这么残忍的修行。芥川龙之介说过,一个人最大的苦难是成为别人的子女。而事实上,不论子女好,父母也好,都只是被社会玩弄的傀儡,就像片中给小孩子们看的木偶戏,我们中间没有谁能够彻底逃离出去。

窗户外面开始发白了。当这个城市决然的选择了繁华、喧嚣、浮躁、冷漠、欲望以后,我们也只有百无聊赖作着无数个没有选择的选择。真是凑巧,中午看了重师影像工程一个同学拍的一个记录片,题材很相似,是讲一个流浪儿的,当这个忠县来的小孩子一脸认真的说出,他希望他得了精神病的爸爸早点死去的时候,我在想生活真的是***狗娘样的。不好意思,我又说脏话了,以后不再会了,我保证。因为大人们不允许我们这么说。 - 1958年,安德烈·巴赞英年早逝,未能看到他的追随者特吕弗的处女作《四百击》在1959年问世并一举夺得金棕榈。但若泉下有知,我相信巴赞一定会为特吕弗和他的《四百击》会心一笑。不仅是因为金棕榈,更是由于特吕弗成功地将他的电影理想实践于《四百击》中——真实导向性、长镜头美学、平等写实的深焦摄影,等等等等。

巴赞认为,现实的本质是暧昧多变的,因而也就可以通过的不同方式诠释现实。但电影的任务,并非诠释现实,并非先定性地为观众对现实进行取舍,相反,电影应当尽量地捕捉现实的暧昧性。换言之,电影导演应当尽量地保持自己在现实面前的谦卑,让现实引领电影的走向。“电影是向世界敞开的一扇窗户。”巴赞如是说。此即电影的现实主义风格。

而特吕弗在《四百击》当中的场面调度,就堪称现实主义风格的经典模板。如片尾那个为人所津津乐道的长达3分多钟的长镜头跟拍。形式主义者一定会对这个镜头不屑一顾:蒙太奇可以轻而易举地将这3分多钟浓缩在十余秒内。只需要先拍上几秒的逃跑镜头,然后接上一组对安托万的脸部特写,或者干脆效仿爱森斯坦,接上一组鸟儿自由飞翔的镜头,使观众对安托万的逃亡与鸟儿的飞翔产生联想,就可以将安托万对重获自由的狂喜之情表现得淋漓尽致,又何必用3分多钟的时间去重复一个相同的逃跑动作?殊不知特吕弗这么做正是为了要打破了观众往日的观影习惯,强迫观众调动自己思考能力,自己主动去领悟这个镜头的含义,而不是被动地接受导演的灌输的现实。而另一方面,这种通过蒙太奇表现出来的现实还是一种已经被扭曲了的现实。因为“形式主义技巧(尤其是主体性剪辑)会摧毁现实的复杂性。蒙太奇是将简单的结构强加于多种变化的真实世界,从而扭曲了其意义。形式主义的人自我中心太重,而且好操纵,视野短浅而杂小”(《认识电影》,插图第11版,P150-P152)。

现实主义还体现于影片处理安托万与父亲的镜头中。在这些镜头中,特吕弗总是尽力将父子二人包括在同一个镜头当中,一方面以空间距离之近体现父子二人的亲密,另一方面也可以增加电影的客观性与写实性,而减少剪辑所可能会对电影带来的扭曲。而当父子二人的位置发生了移动而使离开了原来的取景范围时,特吕弗也是借由摇镜而非剪辑来保持对两人在镜头中的位置,从而如巴赞所推崇的那样,维持了真实时空的连续性。

然而我们不应忘记的是,特吕弗的生命中有两个引路人(抑或更露骨地说,偶像),一个就是上面频繁提到的巴赞,现实主义电影理论的奠基人,另一个则是希区柯克,最为著名的形式主义大师。因而在《四百击》中,我们在看到了特吕弗的现实主义风格的同时,我们也能看到他日后的形式主义倾向。讽刺性地,这体现于片中处理安托万与母亲的镜头中:导演使用频繁的对切镜头交替呈现二人,将本来近在咫尺的两人强行拉远,营造出一种虚构的远距离,从而凸显出两人的疏远。对此,巴赞恐怕便难以认同吧。

自然,新浪潮、长镜头、现实主义这一个个的标签都不能够证明一部电影的好坏。一部电影的伟大不是因其高高在上而成其伟大的,而是通过电影中包含的对人类处境的终极关怀而成就其艺术价值的。剥去文青们对《四百击》不绝的赞誉,我们可以看到,其实特吕弗是在给我们讲述着一个成长的故事,一个也许残酷也许苍白的成长故事。无论十二岁的安托万如何伪装,到头来他还不过是一个眼神澄澈、内心脆弱的少年。他张望着四周,最终看到的是在铁丝网背后一个阴暗的成人世界。所谓的“四百击”其实是一句法国俚语,说的是父母在教育孩子的时候要时常击打,最好要打上四百下才罢休,这样孩子才会听话,才会“长大”。论者常道《四百击》是导演特吕弗的自传,但笔者却觉得这部电影可能是我们每一个人的真实写照,只不过是以导演自己为例而已。便请试着回忆:我们是怎样“长大”的?我们是在父母对我们的责骂中渐渐“长大”的,我们是在中小学老师的威权与耳光下渐渐“长大”的,或者你会认为社会在进步,体罚在逐渐地消失了。但其实我们都明白,所谓的“四百击”不一定非要是体罚不可,在这“四百击”中,最重要的不是对肉体的虐待——电影中的安托万便没有受到多少的体罚,重要的是整个社会都在告诉我们,我们是错的,我们是幼稚的,我们应该遵循他们的教导,去做他们叫我们去做的事情。于是,我们也就成了他们。于是,我们便成功“长大”了。我们会这样“长大”,会去好好学习,会去工作,会去结婚生子,会变得如此成熟。我们会变得如此成熟,以至于当我们面对我们的孩子时,我们会对他们做别人曾经对我们所做的事情,却没看到孩子们的面孔是如此的熟悉,没发现如今的他们便是过去的我们,没有发现其实我们都失去了什么。

我想,这就是特吕弗试图在《四百击》中所做的:澄明我们的生存状态,告诉我们,我们的成长其实是如此的可悲。那么,我们该怎么办?我们还是要如此可悲成长吗?我不知道。我想,特吕弗也不知道。因为,他最后只给我们呈现了一个在没命地奔跑的安托万,一个在逃离着成长的安托万。然后,安托万最终跑到了海边,在黑白光影中,我们看到,澄洁的大海在安托万清澈的眼中闪烁着动人的光辉,然而,我们又如何知道,这无际的大海到底意味着什么呢?是一个广阔自由的新天地呢?还是一个终究难以逃脱的囚笼?