蜘蛛的策略 Strategia del ragno(1970)

又名: 蜘蛛策略(港) / The Spider's Stratagem

导演: 贝纳尔多·贝托鲁奇

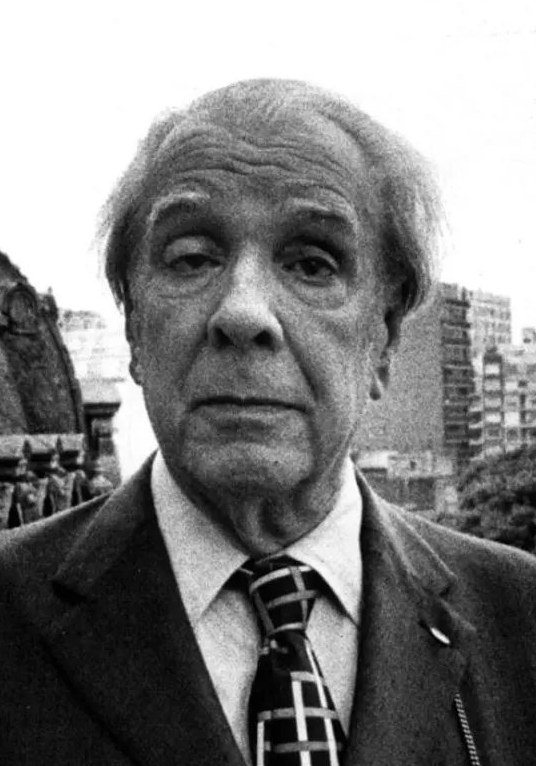

编剧: 豪·路·博尔赫斯 贝纳尔多·贝托鲁奇 爱德华多·德格雷戈里奥 玛丽卢·帕罗利尼

制片国家/地区: 意大利

上映日期: 1970-08-25(威尼斯电影节) 1973-03-27(意大利)

片长: 100分钟 IMDb: tt0066413 豆瓣评分:7.6 下载地址:迅雷下载

简介:

- 布拉吉饰演反法西斯民族英雄阿多斯·曼南尼的儿子,在父亲被暗杀的30年后回故乡出席市长的赠匾仪式,从父亲当年情妇的口中得悉暗杀其父的凶手是当地人,乃决心查出真相,父亲生前的三位好友向小阿多斯讲述父亲的事迹,而父亲的宿敌贝卡夏则想办法要把他赶走。最后小阿多斯拨开重重迷雾,发现父亲竟是密通法西斯的间谍。众人在识破其背叛行径后竟然用追封“烈士”这种两全其美的方式来处死其父,并维护抵抗者的声誉。儿子最终也没有把真相揭露出来,而屈服于这一被蒙蔽的表象。

演员:

影评:

原文地址:

提着行李箱的阿多斯·马尼亚尼离开了小镇拉塔,他将搭成火车回到自己的生活中去,但是这一种离开却像一本书,永远不会在最后划上完结的句号:车站的广播里说:“帕尔玛的火车要迟到30分钟到站。”阿多斯坐在车站外的长凳上,过了一会儿,广播又传来另一条消息:“帕尔马的火车要迟到35分钟。”从30分钟到35分钟,火车到站的时间被拉长,但是5分钟只是一个起点,在等待中,铁轨并不是空空,阿多斯看见父亲生前最要好的三个朋友划着小小的车厢从他面前经过,然后远去,火车被车厢代替,蒸汽被机械代替,那列被等待的火车在不断增加的5分钟里成为永远无法抵达的遥想,于是,在没有了阿多斯的空镜头里,铁轨间长满了杂草,在镜头向右平移中,甚至杂草正在疯狂地成长:它覆盖了铁轨,覆盖了时间,覆盖了离开的方向。

时间被淹没了,是因为时间不指向现在,时间不会在30分钟或35分钟之后迎来一辆列车,而当时间早已成为了历史的一部分,阿多斯也变成了历史的一部分,他无法携带着发现父亲死亡的真相离开,而在无法离开的现实里,这个和父亲一模一样名字的儿子也成为了那个死去的父亲——当儿子被困在小镇永远不揭露真相的历史里,当儿子取代父亲既成为英雄也成为叛徒,在儿子和父亲、英雄和叛徒合二为一的寓言里,历史也以循环的方式完成了文本的写作。

一个进入小镇寻找父亲故事的年轻人,阿多斯起初在这个本已写好的文本里,是一个闯入者。他走下火车,他拿着行李,他穿过街道,对于小镇,对于父亲,对于真相,对于历史,他一无所知。这是现实对历史的一种态度,只有当他慢慢进入其中,才会发现历史是用何种方式书写的,但是阿多斯却处处在受阻中成为一个历史的观望者:他不知道旅馆在哪里,询问路边的人,有人说向左转,有人说向右转;他遇到了从未听说过的德莱珐,德莱珐说自己是他父亲的情人,“你爸爸和你妈妈分开时,你还在肚子里。”德莱珐告诉他杀害他父亲的凶手是本地人,他叫贝卡西亚,就在高速路的那边;当阿多斯骑着自行车去找贝卡西亚,却被那里的人赶了出来,通过高速路口的那一滩水,他遇到了父亲生前的好友盖迪兹,盖迪兹没有告诉他父亲的一切,却带他看挂着如蜂窝的高级香肠,请他吃猪肚;在小镇上醒来的第二天,阿多斯一开门就被迎来打来的拳头击中,问旅馆的老头早上的人是谁,老头说:“这里的人都是朋友。”还有那个总是带着兔子的小孩,给阿多斯吃催眠汤的小女孩,以及镇上吹单簧管的乐队,一切在阿多斯面前出现的时候,总是带着神秘感。

因为阿多斯是一个闯入者,他更像一个游离者,在这个历史文本已经写好的现实里,他是无法真正进入其中的,所以他开始怀疑,而怀疑就预示着他慢慢进入了历史,甚至慢慢成为了它的一部分。他想要知道父亲死去的真相,他想要还原那个晚上在剧院里发生的一切,但是这种想要知道的欲望却并不是迫切,而是被镇上的人带着走进了自己并不熟悉的文本里。德莱珐回忆1936年的那个晚上,“他们是从他背后开枪的。”盖迪兹和拉索里、高斯达三个父亲的朋友则回忆起他们在废弃的卡车上商量墨索里尼来到镇上剧院那天如何实施谋杀,说起当确定用炸药时他们想象爆炸时的兴奋。但是回忆只是回忆,或者回忆在阿多斯那里也变成了想象,当他们的说法变成了阿多斯的想象,他却又想从故事中退出来,于是,他成为了历史文本的反抗者。

“他们都在说谎,他们让我感到恶心。”坐在盖迪兹的车上,阿多斯感觉到极不舒服,他终于在中途下车来到了德莱珐的房间,“整个拉塔都在说谎。”为什么阿多斯会有这样的感觉?那就是对于历史的虚幻感,闯入其中,几乎成为了一个迷失者,拉塔对于他来说,不是自己成为闯入者,而是拉塔闯入了他自己的生活,甚至无形中解构了自己。刚进入拉塔的时候,他看到了父亲的雕像,上面写这一句话:“阿多斯·马尼亚尼,被法西斯胆小的子弹谋杀的英雄。”既然一切都已经有了定论,为什么德莱珐会让他来到这里查找真相?而德莱珐说到阿多斯被谋杀的那个晚上,“从他被杀的那天开始,所有东西都停止了生长。”就像是一个被封锁在历史中的死亡之物,根本不需要查找凶手。而镇上的诡异氛围,让阿多斯发现自己越来越虚幻,“你和你父亲长得一模一样。”无论是谁,都把他当成了他父亲,在这种错位中,无论是那个陌生人的拳头,还是父亲好友的热情招待,都让他感觉到不真实。

重点更在于这样一个无法圆说的“事实”:作为反法西斯成员,他们策划了剧院的爆炸案,但是那天墨索里尼根本没有来,爆炸也没有发生,但是父亲却被人枪杀死在了剧院里。当事件变成了另一种结局,其实疑问在于:为什么父亲成为了英雄而其他三个人都不是?为什么计划没有付诸实施他却遭暗杀?而无论是德莱珐还是三个好友,都没有回答他的疑问,他们甚至说出的一句话是:“不管是谁开枪,都会让阿多斯成为英雄。”实际上,英雄变成了必然的死亡,在一个不区分谁是凶手的情况下,在这种必然的死亡造就英雄的过程中,真相还有什么意义?在那个夜晚,阿多斯将父亲雕像上的名字、生卒年和贴在那里的照片都毁掉了,一种去除,是为了去除这个作为英雄的父亲的符号意义。

但是,命名为英雄是一种符号意义下的形式,毁掉符号一样是形式。进入小镇产生的虚幻感,让阿多斯的现实也慢慢解体,他说自己第二天要坐火车离开,但是这个计划落空了,德莱珐不让他走,三个好友也不想让他离开。这种让他留下来的想法不是让他深入历史发掘所谓的真相,而是让他成为了参与者——与父亲同名就是一种对于父亲的替代,正是在这种替代中,阿多斯不再是坐火车到来的异乡人,而成为了那个被写进历史中的“父亲”:从盖迪兹的车子上下来,阿多斯跑向了树林,镜头里,正在奔跑的却是系着那条红色头巾的父亲;德莱珐对阿多斯说起父亲和她告别的情境,在回忆的镜头里,德莱珐为他的腰上缠上了绷带,阿多斯的父亲吻她并对她说:“拍张照片吧,这也许是我最后一次见你了。”而德莱珐却打了他一个耳光,还骂了他一句:“懦夫。”但是在回忆里,阿多斯的父亲是一个年轻的男人,但是德莱珐却是面对阿多斯时那个衰老的女人——当德莱珐在一种时间的转移里拥有同一种年龄,似乎这个站在他面前的儿子就是当年的情人。

真相似乎在一步步被揭开,历史似乎正在一步步被解读,终于被怀疑是凶手的贝卡西亚告诉阿多斯:“我们没有谋杀他,真相不代表什么。”在真相不重要的历史中,阿多斯已经成为了历史的一部分,他甚至还原里那晚在剧场里发生的一切:他走进了剧场,他坐在包厢里,在剧院响起雷鸣般掌声的时候,父亲的三个好友走进了包厢,他们似乎也在为阿多斯还原真相:“因为他背叛了我们。”——就在这里,历史的书写是这样的:那个炸毁剧院的计划最后因为一个打给警察局的匿名电话而暴露,而打这个匿名电话的人正是阿多斯的父亲,“他是个法西斯间谍。”于是本来是反法西斯成员实施爆炸计划的这个夜晚,却被法西斯间谍所利用,最后法西斯间谍又死在了反法西斯成员的手里。

法西斯和反法西斯,一种对立关系在阿多斯的父亲身上结合成一体,于是他既成为了英雄,也成为了叛徒,但是在被处决的那天,阿多斯的父亲想要站在拉塔的最高处,作为生前最后一个愿望,他想要的是如何对这出历史进行书写:“大家都爱英雄,让我们为这出戏创造戏剧性的结尾,满足大家的想象,让大家都参与到这场戏中。”当爱英雄成为一种革命的共识,阿多斯就成为了一个虚构的英雄,于是法西斯变成了反法西斯,于是叛徒变成了英雄,而全镇的所有人都在这个谎言里活着,对于他们来说,这里只有英雄,没有叛徒——当那尊“被法西斯胆小的子弹谋杀”的英雄塑像矗立起来,他们便以集体写作的方式书写了关于英雄的历史。

为什么这个历史必须以谎言的形式被书写?盖迪兹曾经对阿多斯说:“我们都喜欢阴谋论。”阴谋本来就是让真相戴上了面具,在一个被法西斯恐怖笼罩的小镇,到处是谋杀,到处是罪恶,在那个“有蟋蟀、蝉和文字陪伴着我们”的废弃卡车上,阿多斯的父亲对三个人说:“现在法西斯已经根植于人心了。”他没有指明谁是法西斯,在只针对墨索里尼行刺的计划中,这句话代表着一种普遍现实:谁都可能成为法西斯,即使他曾经是反法西斯,而这也为他的命运转变设下了伏笔。而当那个爆炸的计划破灭,无论对谁来说,似乎用谎言来掩盖是最好的办法,因为人们期待英雄,因为法西斯需要叛徒——英雄和叛徒集合于一身,似乎对于历史来说,就是一种完美主义。

正是在这种完美主义之下,不管是德莱珐还是三个朋友,都没有把这个阴谋揭露出来,都没有把真相公布,而当作为儿子的阿多斯以闯入者的身份知道了真相,对于他来说,也难以脱离而去,因为,在整个过程中他不再是自己,而是那个被命名的、被书写的父亲,“没有入场券你会去哪里?”这是镇上的人问他的问题,阿多斯进入拉塔,就是拥有了入场券,而一旦入场,一旦来到了剧院,一旦进入了历史,便再也无法退出了,就像德莱珐说过的那样:“从他被杀的那天开始,所有东西都停止了生长。”历史不需要成长,更不会被修改,英雄还是英雄,反法西斯还是反法西斯。

拉塔给了阿多斯一张进入历史的入场券,让他成为了历史的一部分,但是这个寓言更具悲剧意义的则是阿多斯主动进入了历史,他从闯入者变成质疑者,变成反抗者,但最终也成为了参与者——当他穿过街道,街上的人都静止在那里,一种隐喻,阿多斯穿过了历史,但是他进入的不是用来离开这个小镇的车站,而是剧院——在那一刻,他就是活在历史中的父亲,那个和自己有着一样名字、一样长相的人,历史的替换就这样悄然发生,即使最后他提着行李箱来到了车站,也无法完成对于历史的篡改,时间不断被拉长,在没有火车出现的铁轨上,历史早已在杂草覆盖中停止了生长——对于阿多斯来说,他不是为了维护父亲的名誉,而是无法拥有一种弑父的勇气,他被带入了历史中,他参与了历史的书写,他成为永远无法逃离谎言的在场者,他也永远被困在历史中——根据博尔赫斯小说《英雄与叛徒的主题》的改编,书中的那句话:“历史照抄历史已经够令人惊异的,历史照抄文学简直令人难以想象。”成为了这个电影的主题:充满谎言的现实,只不过拙劣地抄袭了历史,而历史何尝不是那个曾经充满了谎言的现实?

叛徒与英雄的主题

《蜘蛛的策略》的叙事主要围绕来到塔拉的阿多斯探寻父亲死亡真相的过程,同时伴随着由人物讲述构成的六次闪回。就像在《公民凯恩》中报社记者通过几场谈话探求关于“玫瑰花蕊”的真相一样,阿多斯不停穿梭在几个历史的“见证人”之间,聆听他们关于“真相”的讲述。在故事发生的四天之间,参与一次又一次对话无疑是阿多斯用来调查真相的主要行动。阿多斯来到小镇第一天首先拜访了德莱珐,一个自称是自己父亲情妇的女人,在与其交谈中得知了关于父亲死亡的一些细节。第二天发生了五场对话,三位朋友为阿多斯生动地叙述了一位英雄(阿多斯的父亲)在一次针对法西斯的危险行动前被暗杀的事迹,而德莱珐则回忆了私人记忆里神秘的英雄,当天晚上德莱珐又将敌人与朋友聚集在一起上演了一场逼供的戏码,也正是在这一天晚上饱受困扰的阿多斯损坏了父亲的纪念碑。第三天父亲的敌人告诉阿多斯凶手并不是自己,阿多斯也发现德莱珐的最终目的不是调查关于父亲死亡的真相,而是想让阿多斯成为他的父亲的替代品,也就在当晚父亲的三个朋友告诉阿多斯,他的父亲实际上是个叛徒。

在影片表层叙事之下,潜伏着关于英雄的叙事与关于叛徒的叙事两条线索。在关于英雄的叙事中,阿多斯聪明潇洒,神秘莫测,面对敌人依旧从容不迫。他是一个优秀的反法西斯领袖,在策划了一场暗杀总统的行动后,由于被人出卖计划破产,而自己也遭遇了暗杀。他的死亡充满了戏剧性,细节之处让人联想到凯撒与麦克白。而在关于叛徒的叙事中,阿多斯背叛了他的朋友导致暗杀总统的行动失败,在朋友们发现他的罪行后,阿多斯要求不要泄露自己是叛徒的消息,而以不伤害反叛军利益的方式处决自己,从而塑造一个英雄被暗杀的故事。同时为了使英雄的牺牲更加神秘,他们往这场英雄遇害的剧本中加入了《麦克白》与凯撒 的剧情。最终他们一起导演了这一场整个塔拉都参与其中的戏剧。

与《公民凯恩》曾使用过的方法相似,影片展现了从不同人物角度对某人的回忆,但是在《公民凯恩》中,我们通过不同讲述者得以在不同的角度观察凯恩,虽然各个角度之间相互冲突,但正因如此,影片才构建出一个复杂立体的人物形象。影片如同放置在凯恩生命时空中的一颗水晶,从多个面向折射出他的人生。《蜘蛛的策略》的怀疑与悲观则更加彻底。如果说《公民凯恩》中凯恩的朋友和妻子等人,还能建立起关于凯恩独特的回忆,那么在《蜘蛛的策略》中,众人对英雄/叛徒的记忆,只剩下一种共享的公共记忆,一种历史的叙事:一个英雄如何牺牲/一个叛徒如何被处决。甚至在情人眼里,这个英雄/叛徒都是神秘的。就像影片中所问:阿多斯到底是谁?这比关于凯恩是谁的疑问更加虚无缥缈,人们记忆中的阿多斯只是一个符号,不管是英雄还是叛徒。如果凯恩因为他人生中诸多相互矛盾之处而显得更加真实,而阿多斯马尼亚尼在被不断讲述后,在人们记忆中变得过于真实而完全失真。不管是英雄的叙事还是叛徒的叙事都是由叙述的碎片串联起来的,这些碎片串联起来的方式是通过一次次弥合的讲述,在形成完美的叙事闭环的同时也不断暴露其中的裂痕。在英雄的叙事与叛徒的叙事之外,如果我们将阿多斯理解为扮演成叛徒的英雄,在逻辑上依旧可以完美地拼合起所有碎片。正如柏格森所说:“历史的本质是纵向的,记忆本质上是垂直的。历史基本上旨在贯穿事件、记忆。由于身在事件之中,所以它的目的基本上是不脱离事件,力争留在里面,从内部追溯事件。”

在此基础上,我们或许可以理解阿多斯最后被迫保守秘密的处境。影片中阿多斯探寻真相的唯一手段只是一次又一次参与谈话,无论是对于观众还是对于阿多斯这位“侦探”而言,探明真相都缺少足够的“物证”(比如《公民凯恩》中印有玫瑰花蕾的雪橇),阿多斯只能无力地面对奔涌而来的诸多语言的能指,而丧失了将能指与现实的所指产生联系的能力与条件。与此同时,阿多斯始终处于一种被动状态,他的到来是受到德莱珐的邀请,他对于父亲死亡真相的好奇是由德莱珐开始的(尽管德莱珐对英雄的死亡真相本身并不感兴趣,她只是想寻找一个替身),他自始至终的轨迹被“父亲的剧本“严格规定着,他无法身处事件之外,他只能拜访父亲的朋友和父亲的敌人,除此之外既无第三目击者又缺少历史的物证。他更像是被塔拉这座孤寂的几乎快要被人遗忘的城市给拖下水。

真相的结果

阿多斯的父亲是英雄还是叛徒并不重要,就像父亲的朋友所说:“重要的是真相的结果,真相根本没有用”。真相的结果令整个塔拉相信了英雄的神话,并沉浸其中。同时它也转化了对这一神话的怀疑者——阿多斯,而转化的方式正是通过阿多斯不断的怀疑与思索。真相不是非此即彼非黑即白的简单判断,它体现在多组对立元素的模糊界限上。对于历史中的父亲来说,叛徒与英雄的双重身份在他身上叠加;对于围绕“父亲”建立的人物关系来说,朋友与敌人面目不清;对于影片讲述的现实时间来说,阿多斯既不能留在塔拉也无法离开。

影片建基于隐喻的系统,通过”塔拉“这一地点的设立来将历史的围城具象化。影片将塔拉描述成一座”时间停止”的城市,一切事物在此不再成长,不再发展,陷入日光下再无新鲜事的永恒循环。人们日复一日地重复着英雄光辉的事迹。塔拉被影片赋予了一种形式感、剧场感。城镇中没有一个年轻人,唯一的一个新鲜血液是那个自由的、失去父亲的、无时无刻不在吟诵着曼妙诗歌的红衣男孩。在这里,诗歌与历史又构成一组对立,在男孩的吟诵中,诗歌以其优美的音调流淌着,种种词汇以摆脱逻辑的顺序排列在一起,男孩吟诵诗歌时天真烂漫的眼神令人沉醉。而相反,历史的讲述却使人失去了“吟诵”的自由。所以,这才有了结尾演讲中,孑然一身的红衣男孩和一队带着红领巾的男孩的对比,红衣男孩成为了影片中阿多斯在寻求的但是最终都无法实现的主体意象。

影片对于“混淆”的表达也体现在多组隐喻之中。在德莱珐引导的第一次闪回中,我们通过镜头看到那时正是夜晚,而阿多斯的父亲坚称已经是正午了,为了证明自己,他模仿了几声鸡鸣,然后整个塔拉的鸡都跟着叫了起来;在阿多斯喝下德莱珐的迷魂汤之后,一个镜头表现了一场动人的雨,而随着镜头的移动我们看到那是一个洒水机在灌溉农田;除此之外,影片还通过”马戏团逃跑的狮子“与阿多斯父亲的对视完成了对位。我们首先在一次闪回中通过德莱珐的眼睛看到窗外走廊里仓皇逃走的一对母子,然后我们看到现实时间中德莱珐的特写,紧接着是闪回中阿多斯父亲的特写,而与之相连的是一头狮子。紧接着我们看到在长长的走廊里,三个马戏团的人挥舞着鞭子,严阵以待。接下来我们还会在下一场对话中得知这只狮子是从马戏团逃跑的,它最终被击毙。而在闪回中我们得以观看全片最具形式感的场景:众人托举着狮子的尸体制成的餐盘来到阿多斯父亲面前,他们再次对视,他们一起变为了某种神秘的“标本”。这一系列缺少现实感的镜头与之前关于英雄的叙事截然不同,不管对于讲述者还是倾听者,仿佛一切都失去了控制变为了神话。贝托鲁奇也正是通过这种形式化的间离,来指出历史的荒诞之处。

下面我们再来看影片如何表现阿多斯的转化。如前文所说,阿多斯探寻真相的过程伴随着一次又一次的谈话,贝托鲁奇在表现谈话的同时加入了一个统一的动作——进食。在阿多斯初次与德莱珐见面时他们吃了西瓜,与品火腿师见面时他们吃了猪肚,然后在同一天与教师见面时,阿多斯又被逼迫着进食,而在剧院里,剧院所有人再一次对他发出了邀请。在夜晚的那场敌人与朋友的对峙开始前,阿多斯还喝下了德莱珐的神秘饮料。而这一切最终导向了呕吐——不仅是对食物的消化不良,更是对所谓“历史真相”的消化不良。阿多斯的态度也整体外化于他相对于塔拉的行动中,他不断地想要离开却又一次次莫名其妙地留下。在他初次与德莱珐见面时,本可以坐“一个小时之后的一班火车”离开,就在他说出这句话的镜头之后紧接着的不是德莱珐对这句话的反应,而是德莱珐打开一扇门邀请阿多斯吃东西。在这次见面的结尾,阿多斯又提出赶明天的火车离开,而这时德莱珐却突然戏剧般地晕倒了。在这之后阿多斯遭遇了两个方向上的力量,首先是正向的与父亲的朋友一次次友好的谈话,同时还伴随着负向的即被当地人不停地驱赶(被关在马厩、晨起被揍了一拳、被一群老人围住阻止他与父亲的敌人谈话)。是这两种力量的合力使得阿多斯像一匹不断遭受鞭打的小马,最终被迫行走在规定好的道路上。就在他忍无可忍毁坏父亲的墓碑准备逃离时,远处响起了火车远去的声音,他又一次错过了。这种错位式的呈现使得我们无法对阿多斯一次次留在塔拉的原因做出逻辑化的推断,仿佛只要塔拉在那里,观众在观看这部电影,阿多斯就永远无法离开塔拉,观众也同样如此。对于一般的叙事电影,情节的因果逻辑往往目的在于揭示某种启发性的结论,而贝托鲁奇的手法正像许多现代电影所做的那样,断绝了这种宏观叙事的后路,同时也通过形式化的镜头语言进一步引发了对电影本身的思考。

电影的诡计

这部影片的原作是博尔赫斯的《叛徒与英雄的主题》。博尔赫斯在文中直接写道“我想出了这些情节”、“我先记个梗概”,所以说整篇”小说“顶多算是一篇草稿,他完全暴露了文学的生成机制。贝托鲁奇改编的成功之处在于他不仅仅借鉴了这篇草稿中的情节,而且真的把电影拍成了草稿,不是通过直接暴露摄影机与拍摄行为的方式,而是通过叙事、镜头语言及对两者之间关系的操纵来实现抽象层面的”暴露摄影机“。

在博尔赫斯的文本中,主角的调查过程完全被隐去(”调查经过是故事中讳莫如深的地方之一“)而贝托鲁奇在电影中正是通过对所谓”调查经过“的形象化来表达这种”讳莫如深“,他用时而断裂时而流畅的镜头语言邀请我们去发现历史的诡计。仔细观察影片中主要的对话场景我们可以发现,它们有时完全违反连续性剪辑的原则。当阿多斯第二次拜访德莱珐时,场景开始于一个景深镜头,前景德莱珐在插花,中景德莱珐的侄女在打扫,背景中阿多斯向屋内走来。在后面的对话场景中德莱珐将与阿多斯谈及他父亲的朋友与敌人,对话的声音保持着逻辑上的连贯性,德莱珐自始至终都在插花,但是人物的背景不断地变换,影片却不向我们展示他们变换位置的过程,我们也无法定位他们在整个房间中的位置,仿佛他们每说一句话位置都会发生瞬移。这种空间的断裂在之后的几场对话中也十分明显,在阿多斯与品火腿师的对话中,与上文提到的瞬移对切不同,镜头以吊挂在天花板上的火腿为前景或背景将两人取景在一个镜头中,镜头的角度几乎没有改变过,但是整个场景不停地被黑场镜头打断,对话的话题也不停地在火腿与阿多斯的父亲之间切换。贝托鲁奇将三者的讲述完全串联起来。从第一个朋友的回忆开始,他们关于英雄的叙事一气呵成,从舞会上传来领袖到访的消息,到三个人决定要杀死领袖,再到在废弃的卡车上商量计划。画面的断裂对应着讲述声音的连贯。

相反,第二次闪回却完全符合连续性剪辑的手法。首先远景镜头,英雄来到舞厅前,这时镜头反打展现透过树叶看到的舞厅。 接下来一系列动作顺接,英雄与朋友进入舞厅。此时站在门口的法西斯分子发现了英雄,他立即朝对面英雄的敌人走去向他通报了这一消息。法西斯分子的整个动作都被长镜头记录下来,我们由此得知了英雄与敌人在舞厅中的相对位置。接下来一组英雄与法西斯对视的正反打。接着又一名法西斯分子走到乐队旁,吩咐改变了演奏曲目,舞厅中间的人全部散去,镜头跟着行走的法西斯分子再一次回到门口英雄的站位,接着长镜头依旧没有停止,英雄思索过后走向围栏边的人群拉起一个姑娘到舞池中央,紧接着就是远景镜头,法西斯分子的视点,英雄与姑娘在空旷的舞厅中央跳舞。然后中景镜头法西斯一组人中有人按耐不住,被他们的头领一把拦住。这时门口的法西斯分子走向对面,向众人传递了墨索里尼要来塔拉的消息。这一段落清晰地完成了英雄来到舞会,在舞会上遭遇敌人的挑衅,英雄从容应对,而此时传来了领袖要来塔拉的消息的叙事。英雄、法西斯分子、乐队在整个圆形舞厅中的位置一目了然,整个段落中没有发生对话或者真正意义上的冲突,却把英雄与敌人之间对峙的紧张局面展现的淋漓尽致。就算这只是一部传统历史传记片中的段落,其场面调度也足以令人赞叹不已。但贝托鲁奇绝不止步于此,连续性的诡计只有在断裂的衬托下才能被察觉。它以形式的对比来评价内容,对话场景以其形式的暧昧性讽刺着闪回叙事的言之凿凿。

除此之外我们还能在一些细微之处发现电影的自反性。在影片开始阿多斯乘坐着火车来到塔拉,很多评论认为进站的火车指涉了《火车进站》,意喻了电影的诞生,但是我认为这种说法过于牵强而与电影的时空割裂了。影片确实在开场做了某种特殊的标记,但并不是通过火车,而是通过那个与阿多斯一同到来的水手。在观看开场时会发现这种怪异之处,阿多斯完全是一种现实主义的表演方式,而水手表现得十分夸张,他平行于阿多斯迈着正步,大声地宣告前方是塔拉。而在之后的情节中我们再也没见过他,直到阿多斯最后一次因为剧院的歌声而没有离开塔拉时,我们看到这个水手跑过向阿多斯挥手告别。水手离开了,而阿多斯被困住了,其目的不是与影史发生某种互文,而是通过风格化的间离效果,在开场就提醒观众,这是一个被拍摄的电影,其效果如同在小说中写道:“这只是一个故事梗概”。还有一个细节是,在剧院所有人那里,我们看到剧院同时也经营电影放映,在文学版本中没有这一细节,这完全是贝托鲁奇的发挥。此外剧院所有人的动作还让我们注意到墙上一张电影的海报,电影是《霹雳火勇闯三关(L‘occhio del ragno)》,一部关于复仇的意大利类型片,此时剧院所有人正讲到他们雄心勃勃的刺杀计划,这其中的讽刺不言而喻。

上海影城一厅,意大利电影大师展,2019年4k修复版,8.2分 博尔赫斯如蜘蛛之网的迷宫叙事在斯托拉罗魔幻般的黄昏摄影(美极了!)加持下,混生出一部难以寻觅真相出路只徒留通幽小径的雾中森林。正如阿多斯马里亚尼的名字和他父亲的名字一样,我们分不清哪个才是真正的马里亚尼(电影中靠着发型和红围巾来区分),哪个才是人性真实的马里亚尼,抑或叛徒与英雄的历史分界点,究竟在何处 不管是莎士比亚的《麦克白》《朱利斯凯撒》《奥赛罗》,还是威尔第的《弄臣》《厄尔纳尼》《假面舞会》(起义、权力与情欲导致的谋杀),此片主题上对刺杀/善恶的隐喻至始至终都在浮光掠影的台词下展现惊人的暗流涌动 夫人称“我”的父亲为小丑(利戈莱托),村民们称墨索里尼为Il Duce(领袖),这是称喂上的同源;电影中发生命案之地紧临曼图亚之地,和威尔第的曼图亚公爵在巧合中形成第二重地理上的呼应;最后上演《弄臣》的剧院,成为揭示“真相(?!)”之所,构成又一重情节上的互文,马里亚尼仿佛是为爱殉情的吉尔达,一个“反法西斯主义的告密者”“甘于”被反法西斯同志们”所杀,但活下来的,是否终归是逍遥法外的恶人,还是面具背后的善人?

对于父亲而言,其导演这出塔拉城市大戏的初衷,是否如同尼采的超人哲学一般,要用一个人的光荣之死,来让整个小镇充满对法西斯的仇恨?如果炸死墨索里尼可以成为正义的英雄,滋长对罪恶的罪恶仇恨,负负得正的强词夺理是否也是一种留名千古的正义?

个人都是被群体塑造的形象,所以身为儿子的我们,是要去探求历史残酷的真相,还是将父亲们的谎言继续维持?因为我们血液中流淌的,都是父亲传奇的延续 尽管这场会因为创历史的5次放映中断而被众影迷引为谈资,我看得依旧津津有味

11-1艺海

我觉得全片最出色的一处电影语言,是夫人德莱法在影像上的过去(父亲背对他凝视窗外),说出了一句未来的话:那是(我)见到他活着的最后一次

贝托鲁奇对意识流的肆意使用如同塔拉田中的稻草,随夕阳之光穿梭在过去和现实的小道上,从这个意义上来说,真得博尔赫斯文字之精髓

有一些电影是我常常在脑海里重访的,这部《蜘蛛的策略》就久久不散,我总是仿佛走在拉塔的小镇上,走过车站、剧院、林间、回廊,在天光发蓝的黎明和黄昏,徘徊游荡。 这是一部建筑般的电影,如同《闪灵》、《去年在马里昂巴德》,故事不过是早已轮回数次的老调重弹,舞台本身才是真正的主角,镜头抚摸过此地每一寸肌理,并不在乎人物们的去留。 这也是摄影的诡秘之处,主角已经走远,但镜头还留在原地,主角向右走过,镜头却扫向左边,在回廊的某处再次重逢,镜头是游客的眼光,初来乍到,对这座小镇充满好奇,跟着角色行走,但目光不停游移。 但这种游览本身,又和《闪灵》、《去年在马里昂巴德》一样,提供的并不是自由,而是一种囚困,人物不断地在小镇、酒店内行走,直至你熟悉每一处构造,认识每一个人,最终演变成一种无意义的原地打转,并且发现连自己也成为其中的一部分。 这种结构,不免有让人昏昏欲睡的嫌疑,但摄影实在太美,片子有一半都沉浸在微蓝的天光里,语言难以描摹。 在另一个维度上,它又像塔可夫斯基的《潜行者》、毕赣的《地球最后的夜晚》,是一个关于追寻的故事,一个带有魔幻现实色彩的故事。 这个比较不是特别合适,因为《蜘蛛的策略》拍摄于1970年,比《潜行者》都更早,毕赣在电影里执意让梦境拍摄于黎明前,又让水杯因为铁轨震动跌下桌面,让我一厢情愿地相信其中有着千丝万缕的联系。 它们在本质上都是用诗意、造景、隐喻做皮,来包裹内核的虚无,这虚无不是来自于空洞,而在于追寻本身,必将落空。它们故弄玄虚,并成为徒劳的帮凶。 博尔赫斯的原著短篇《叛徒和英雄的主题》,主角查知真相后,发现指引真相的线索,也是策划的一部分,他最终选择隐瞒真相,但这隐瞒本身,亦在预料之中。 而在电影里,态度模糊的主角意图离开,但火车迟迟不来,他走到铁轨旁,镜头缓慢推移,铁轨上杂草丛生。车再也不会来了。