还等什么?弗里德里希·古尔达:一个肖像! So What?! - Friedrich Gulda: A portrait(2007)

导演: Fridemann Leipold Benedict Mirow

主演: 弗里德里希·古尔达 Joseph Zawinul 乌尔里希·穆埃

制片国家/地区: 奥地利

上映日期: 2007-10-12

片长: 165分钟 IMDb: tt1235444 豆瓣评分:8.9 下载地址:迅雷下载

简介:

- So What?!(2002) - A film by Benedict Mirow and Fridemann Leipold

演员:

影评:

文艺复兴的最后一次闪电,最狂妄的和最谦卑的。从贝多芬到迪斯科的概括太浅薄,他是群山之巅而非巨海。他是独属于二十世纪的奇迹,类似于核武器,计算机,毁坏了所有又新造了世界。他是朝圣路上的孤胆圣徒,也是造就狂梦的邪教领袖。但他不在乎,他说so what。

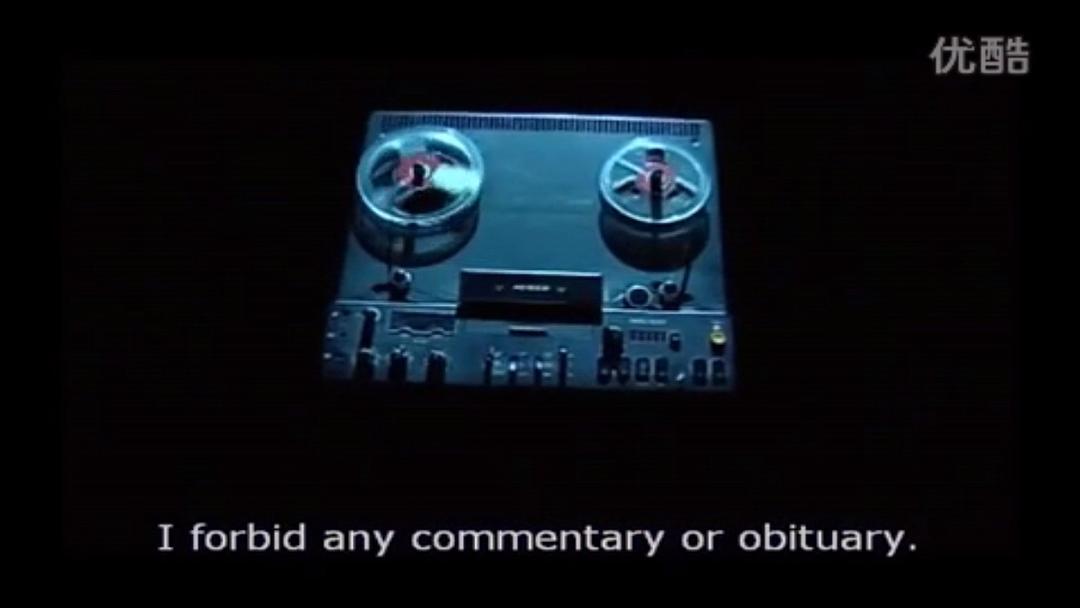

他禁止人们评论。因为历史会给天才恰当的位置。

我爱他如爱他存在过的宇宙。

我大震撼。这个片子分分钟都在高能上,古尔达一弹莫扎特就有种把天堂和莫扎特一起带来的感觉。他说“莫扎特无疑是给了人类最多帮助的人之一。”他有着天生的悯人之心。然后他玩爵士,是真的勇,践行了父亲的教诲:勇敢、坚持和信念,他的即兴和爵士钢琴家相比是真的呆,但那份率直的信念你一听就明白,后来竟也越弹越好了。而后他把自己抛到疯狂与理智的边缘,去解构一切非自然的、被束缚的东西,他说,“音乐没有什么这种类型那种类型,只有不同种类的音乐。”说庸人搞混了幽默和低级的恶作剧,言语是浑然天成的洗练。最后神再降临,我目瞪口呆看到他说出了我前一秒打在弹幕上的话:“作曲家降临在了这个空间。”我甚至觉得,觉得如果我早生50年,或许能和古尔达成为朋友呢!

对古典音乐和爵士音乐都知之甚少的笔者,偶然知道了弗里德里希 · 古尔达这位传奇的奥地利钢琴家,被其演奏的爵士乐作品以及巴赫平均律折服,遂找了这个纪录片来了解这位怪杰的生平。古尔达出身于典型的中产阶级知识分子家庭,也是所谓“正统”的维也纳钢琴学派的代表,正在其古典音乐生涯前途一片光明的时候,却转向在当时被是认为只属于“下层黑人”的爵士乐, 被人目为离经叛道之举,不仅如此,他甚至还化名为葛洛文(Golowin)作为爵士歌手而活动,虚拟了一个“古尔达与葛洛文”的组合,欺骗了听众达三年之久(不过老实说,葛洛文实在唱得不太好听),涉猎范围除了爵士乐,还有新世纪音乐、迪斯科乃至实验音乐(他还写过一套融合各种风格的大提琴协奏曲),在一次音乐会上全身裸裎地吹奏,甚至伪造自己的死讯,因为“要被奥地利人看重,你先得是个死人,我自己想了想,好吧,那就满足他们”。即使是在演奏古典音乐作品时,古尔达也极少会西装革履(除了早期),而是穿着T恤、秋衣、花衬衫,戴着他标志性的小圆帽,悠然自得地弹奏,时不时还会露出天真而狡狯的微笑。

你可以把古尔达看成是一个行为艺术家,甚至可以说他个性太戏剧化,但是古尔达在音乐上是无愧于大师称号的。他演奏的贝多芬、莫扎特和巴赫公认为最佳版本之一,既有古典的涵养,又融入了爵士的趣味,不拘格套,浑然天成。很少跨界者能像他这样在两个领域都取得如此大的成就,比如爵士钢琴大师Keith Jarret,其演奏的巴赫作品就为人所诟病。另一位融合古典与爵士的钢琴家Eugen Cicero,其用爵士手法演绎的古典作品个人则觉得稍显过火。而古尔达,则是将二者结合得天衣无缝,自成一家。他的叛逆之举,可能与其性格有关,但在我看来,更是出于对音乐的一种赤子般的追求。他厌倦了“上流社会”欣赏音乐的种种繁文缛节,厌倦了那已僵化为阶级象征的“音乐”,因此转而寻求更自由而本真的音乐境界。

《庄子》里曾记载过一个故事,楚王派遣使者去请庄子出山治理国家,正在钓鱼的庄子问使者,有一只已经三千岁的神龟,楚王用锦缎包好恭敬肃穆地置于庙堂之上,你们觉得对这只神龟来说,是死了然后让自己的骸骨被保留在庙堂供人祭拜的好呢,还是让它活着摇着尾巴爬来爬去的好?使者回答当然是后者好,庄子说那你们走吧,我还是宁愿摇着尾巴在烂泥里爬来爬去。对古尔达来说,当时的古典音乐也许就像这只供人们参拜的死去的神龟,而作为一个音乐家,他不愿“死为留骨而贵”,而宁愿“生而曳尾于涂中”,“游戏污渎之中而自快”。

但只有自由的精神,也不能让古尔达成为一代大师。他对爵士乐的爱好并不是出于游戏或一时的心血来潮,即使已经是各种荣誉加身的古典钢琴家,他还是花费了数年时间去刻苦学习爵士乐的弹奏,还因此学会了上低音萨克斯,去爵士俱乐部和不同的乐手一起演出。不管是古典还是爵士,都各有各的藩篱,各有各的规矩,如前所述,要沟通二者并非易事。不论古典还是爵士,古尔达都能入乎其内,出乎其外,从心所欲不逾矩,他更像是一位通人,音乐就是音乐,那些人为的、社会的区隔与分别,在他看来都不过是权宜且虚伪的假名:“朋友们,音乐根本就没有这种类型、那种类型,只有各种各样的音乐……”他自信地称自己的音乐有“某种事物深埋其中”,有“某种坚不可摧的内核”,那就是“不论我演奏什么,我永远是在演奏‘古尔达’”。既然如此,“古尔达”演奏的是古典还是爵士,又有什么关系呢?

有人评价古尔达“是真名士自风流”,而古尔达身上确有几分洒脱不羁的名士气。《世说新语》中记载了一则名士间的著名对话,王戎曾问阮瞻:“老庄与圣教同异?”阮瞻答曰:“将无同。”老庄与圣教,本质上并没有那么大的差别。我想如果有人问古尔达,“古典与爵士同异?”这位顽童般的大师可能也会微微一笑,答道:“将无同?”