北方的桥 Le Pont du nord(1981)

导演: 雅克·里维特

编剧: 布鲁·欧吉尔 帕斯卡·欧吉尔 苏珊·席夫曼 雅克·里维特 Jérôme Prieur

主演: 布鲁·欧吉尔 帕斯卡·欧吉尔 皮埃尔·克里蒙地 让-弗朗索瓦·斯泰弗南 Benjamin Baltimore Steve Baës Joe Dann Mathieu Schiffman Antoine Gurevitch Julien Lidsky Marc Truscelli

制片国家/地区: 法国

上映日期: 1981-10-07

片长: France: 129 分钟 IMDb: tt0082927 豆瓣评分:7.6 下载地址:迅雷下载

演员:

影评:

为什么叫“北方的桥”?我们首先需要了解里维特“看”待城市的方式,以及两种空间意识在现代城市中的变迁。

影片伊始,当摄影机环绕熙熙攘攘的巴黎街道并最终将焦点确定在只露出孩童般纯澈的双眼的Baptiste身上时,影片的漫游开始了。卡尔维诺相信,一本书是一个空间,读者必须进入它,在它里面走动,也许还会在它里面迷路,但在某一个时刻,找到一个出口,或许是多个出口,找到一种打开一条走出来的道路的可能性,里维特的这部作品便在多重构作意义上都具备如此特质。

影片进行第24分钟时,出现了多次明显的“穿帮”。中景镜头中Marie摘下红手套拿出红裙,下一个全景中她却依然戴着手套;Marie穿起红裙,并将脱下的黑裙装进背包,挎在肩上,接着一个中景中不仅她手上的手套消失了,甚至刚刚被她装进背包的黑裙又离奇地出现在她的左手上,而她又重复了一遍挎包的动作。当进入下一个场景时,Marie的装束又毫无征兆地发生了改变。

但事实上,角色的这种言语的连贯与其动作/状态/位置的跳脱所产生的“穿帮”,在前两分钟起就出现了:

场景由街道直接跳到了桥上

场景由街道直接跳到了桥上

再又从桥上不加过渡地切到小巷中

再又从桥上不加过渡地切到小巷中这段对话在情节上发生在两人第三次“偶遇”之后,我简要地将其摘录如下:

Baptiste:你比你想象的更需要我。一次,好,那是个意外;两次,也算巧合;三次,就是命运了。

Marie:但命运并不存在。

Baptiste:当你那么说的时候,你说的依然是命运。

Marie:你口中的命运是无稽之谈,不是所有的事情都会像书上写的一样确定。我知道我们不能总是自由地选择,但如果你迷失了,像风中的一片叶子,一切都会改变,这并不是由你决定的。我没疯,我不再相信奇迹,一切并不会因为你的意愿而改变。而我决定要去战斗...玛丽,帮帮你自己,上帝会帮助你。

Marie在这番长篇大论中试图否认一个由孩童之口说出的幼稚概念,而后又世俗地承认个体意志的羸弱和外部世界不可撼动的秩序,最后将一部分希望寄托于某种至高而又飘渺的未知力量。她在否认虚无的同时又不自觉地掉进另一个虚无的陷阱中——一种典型的成年人教育孩童式的虚伪说辞模式。(若联想到扮演主角二人的演员在戏外其实是一对母女,影片许多场戏的呈现就更具玩味了)

接二连三的偶遇显然并不是所谓个体自由意志所促成的,那究竟是何种力量在驱动?也许我们应该将目光再往前挪挪。

影片开头,Baptiste驾驶摩托不厌其烦地在巴黎街道上观看着一座座石狮像,镜头在客观于角色的视线和其投出的主观视线间来回切换。在她驶离一座伫立在交通环岛上的石像后,镜头此时突然被插入了一小段“非人”的视线,它直接越过Baptiste,投向石像,而紧接着,仿佛受到了这股视线的牵引——或者说,诱导——Baptiste选择回过头去迎合这一视线,最终导致她为了紧急闪避Marie而跌倒在地。

这一突兀的视线来自何处?我们无从得知,但Baptiste似乎自有答案,她挥刀刺向海报的眼睛——又是Marie拦下了她。

这一行为的动因在影片进入中后段时被诉诸于剧作的神秘主义倾向,但我们仍可以不妨暂时将其视作是Baptiste对城市意志某种形式的存现的感知,它代表着非人的“监视”视线的存在(在两人之后的谈话中更是由Baptiste之口说出“到处都在被监视着”)。

幽闭恐惧症让Marie无法“进入”城市内部,她转身寻求帮助,正是这一转身,两人第三次相遇了。

此后,两人正式相识,展开了关于“命运”和“自由意志”的对话。尽管两人的行走状态和言语始终处在相对关联的单一连贯时间中,她们身处的城市空间却似乎有着自己的主意,并进行了数次空间的“跳切”。

于是,在Marie换装时景别切换中一系列的“穿帮”中,我们看到的其实是城市意志与个体意志在Marie身上的反复撕扯。在Marie阐述自由意志自相矛盾的说辞中,她不自觉地承认了某种至高力量的存在——一连串的偶遇与“穿帮”也许确乎是城市意志的驱使。

城市意志在片中表现为强大的组织编码能力与规训视线的能力。

当我们看向一个立体的城市空间时,我们是真的在自主地去“看”,还是城市早已为我们投出的视线编写了一套知觉的程式?

装在黑色皮包中的,是城市自我编码的两个维度,亦是观众与角色作为一个外部的观看者,在日常中知觉城市的两种基础方式:作为时间编码的报纸,和作为空间编码的地图。

地图这一元素在影片中大量地出现。它以网格状的道路切割城市,并将一个个区块联结在一起。当面对一个由点、线、面、体构成的空间时,不同的人看到不同的东西。一般来说这里存在两种空间意识,一种是将城市看作一个个被割开的团块的集合;一种是将注意力集中在由不同的道路所编织出的网状交通脉络上。二者的分歧在日常中主要表现为人们对位置的两种描述,有人习惯以地标性的建筑为参照,而有人则选择以“某某路某某号”的城市编码来定位。显然,后者是一种更具现代性的空间意识。

在缺乏规划的早期城市中,身处混乱无序的空间结构中的人们自然会选择以最便于记忆、识别的地标建筑来确定位置,人们也不习惯以道路来看待城市。而给道路和房屋进行编号则是现代化的产物,它表现出与古城镇规划的鲜明对比:大部分现代城市的地图上都会清晰地标出道路名,而由道路所围成的区块则未必都有独立的名称。这样的转变昭示着城市在现代化进程中某种需求的转向:不再由熟人社区独占区块而更重视人与事物的流通;而城市管理者也更加意识到规范化的空间编制将会更方便对城市进行管制和——用角色的话说——“监视”。

在影片的绝大多数时间里,我们看到的是被城市编码机制所挤压出的一个路径的、外部的线性空间,摄影机几乎从未进入区块的内部。当然这也是导演美学取向的显影,即里维特对拍摄制式的新浪潮式的坚守,“将摄影机扛到大街上”实景拍摄,全程采用自然光线(片尾职员表没有灯光师一职)。

两人的漫游在大部分时间里都因Marie的幽闭恐惧症而表现出对城市路径网络的循规蹈矩,尤其Marie更是城市编码坚定不移的使用者和遵从者:不断地行走在街道、小巷、火车铁轨、桥梁上,夜晚露宿街头,包括交通工具的乘坐,甚至对电话亭的使用——电话同样是现代化城市特有的一种编码。

Marie的运动模式也早在开头就被指出。固定长镜伊始,火车进站,她吃完手中的面包离去,火车出站。她就像轨道上的火车一般,遵从着城市编码的路径规范,不敢逾越半步。

而当行动自由的Baptiste闯入Marie的运动轨道中后,Baptiste那种孩童式的,无规则的视线与运动模式软化了后者僵固的直线运动,并一定程度上消解了其对“内部”的恐惧。到第二天晚上,Baptiste便带着Marie进入了正在放映着“无垠空间”的电影院里度过夜晚;而到了第三天晚上,两人更是在狭小的汽车里过夜。摄影机的视线也呈现为逐步闯入的一种递进,从停滞在影院门外到进入车内。

Marie的转变当然不只是来自Baptiste的影响,掉包而来的地图给予了Marie一个超越于自身视角的全知视线。“地面视角成了个人在探索城市迷宫时唯一的感觉来源。……现代城市人无法通过鸟瞰来知道自己在整个社会结构中的位置,也就丧失了安全感和安慰,常被描绘成异己环境中的短暂逗留者,切断了其他人类关系,受到看不见的城市力量的摆布,总在与自己的灵魂决斗。”(张英进《中国现代文学与电影中的城市:空间、时间与性别构形》)且地图本身作为城市空间编码图景的实体,也让她更加清醒地认识到网状的城市编码所彰显的强大城市意志的存现:它像一张网一般,牢牢地控制住人们的行动。

在地图上,一张人为的“网”,不规则的、玩笑性的“网”,覆盖在了规整的城市网络之上,打破了空间分布的格局。影片在此处正式进入了“戏弄巴黎”的玩乐时间,两人开始调用自身的孩童式的、游戏式的意志,重新为城市规划布局,重新为城市编码。

前面提到,现代城市编码更看重由线条与结点所编织出的网络,而古早城市则常常被视作诸多无规则块状的集合。因此这般游戏式的编码方式反映出的空间意识,不只是“反巴黎”的,更是反现代化的,是一种对现代城市“返祖”式的规划理念颠覆。

人的行迹不再被呈现为对网状线条的临摹,而变为彼此分隔的区块间的跳跃。二者的区别可类比中国象棋与国际象棋中棋子的运动。

在这个重新编码的城市中,充斥着孩童眼中的游戏元素:迷宫、陷阱、宝藏、迷人的王子、巨龙的巢穴……而两人之后的对话特点也愈发趋于孩童式的天真和不着边际:“如果这些建筑不存在,那会用来干什么?”“大灰狼、鹅妈妈、猫王…总之就是动物园。”、“为什么街上所有东西都被锁起来了?”、“一条龙把守着桥,我要去打败它!”

在这些话语中,流露出的是对旧有城市编码形态的质疑和反抗。在质疑和反抗中,两人重新建立了属于自己的,知觉城市的范式,如梅洛-庞蒂在《探索知觉的世界:空间》一文中所写的,“空间不再是由一个与这多个物体处于同等距离的、不带视点的、没有身体的、不处在任何空间位置中的绝对的观察者所完全控制的物体所组成的场所……按照让·包兰最近的说法,乃是‘心所感受到的空间’。”

解构意味本身同样是孩童式的:既然难以进入,那我就摧毁它。于是在影片后半段,我们看到建筑时常处于残缺和被拆毁的境地,而总游离在城市区块之外的摄影机视线,也得以与Marie一同进入“敞开的”区块的内部。

建筑工地

建筑工地 损毁的房屋

损毁的房屋为什么游戏的终点是北方的“桥”?,因为“桥”不只是城市街道网络状的空间结点的组成部分,它同样是一种被构筑出来的实体地标,是敞开的、流通的,能够被视线穿透的建筑。“桥”,即是城市网络需要的线条,亦是孩童眼中的游戏方格。

在这样一个城市与游戏的交集处,一次短暂的分道扬镳导向了漫游的终结。

Marie因为失去了Baptiste的支持而再度陷入无法进入内部空间的现实困境;另一边,Baptiste堂吉诃德式地“挑战喷火巨龙”,这场理应存在于幻想中的战斗被摄影机切实地呈现了出来,而实际存在的周遭建筑则被拆毁:孩童意志的实体化与城市意志存身的崩塌。

这短暂的分道扬镳成了对结局的预演。

最后,逃离Baptiste的Marie,被男友朱利安背叛并枪杀;而失去了Marie这股现实牵引力的Baptiste则在马克斯的引导下,让孩童意志彻底超脱理智,脱离现实的束缚、城市的束缚。

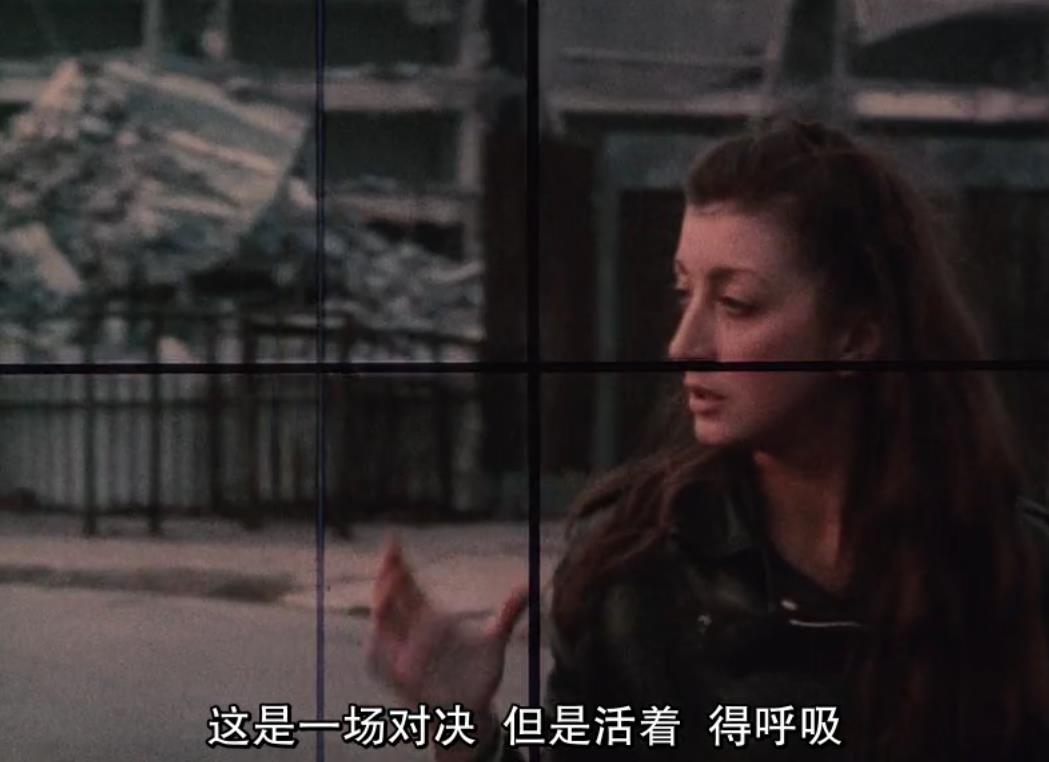

被线条切割的画面如同那张被重构的地图一般

被线条切割的画面如同那张被重构的地图一般 “假想敌”,同样是堂吉诃德式的

“假想敌”,同样是堂吉诃德式的“城市意志”是否真的存在?显然这个词本身就是一种修辞产物,里维特也从来没有直接指认它。因此我在上文所论述的,终究只是为了厘清符号体系而做出的一厢情愿的臆测罢了。

纵观全片,两位女主角各有一位对应的男性代表着阻挠其行动的力量。Baptiste这边,是漂浮在现实质地上空的,带有神秘主义意味的组织;而Marie这边,则是根植于现实土壤的穷街陋巷间的罪案、黑帮、秘密接头任务。两种力量在主角两人的关系中展开了角力,这种角力亦可看作是两种电影类型元素的角力:“奇幻浪漫”类型与“黑色电影”类型。这又为我们打开了另一重解读的出口。

逃离凶案现场的动作,典型的黑色电影情节

逃离凶案现场的动作,典型的黑色电影情节另外,若将女主角二人戏外的母女关系代入影片中,施加压迫的则可理解为某种父权式存现的大他者凝视,而母女两人的历程则是自我意识的觉醒和对凝视视线的反抗;最终“母亲”被终结于“父亲”之手,“女儿”被规训于另一位“父亲”,巴黎轰然崩塌——一曲女性主义的悲歌,当然也能自圆其说。

文本构作上的拼贴当然是后现代意味的,但人物的面孔交流却又是剔除了现代性经验的古典式的,戏剧冲突更是被瓦解得一干二净。显然我们对于戏剧的经典式理解基本存活在“悬念”的标准里——通俗说,戏剧冲突只是“悬念”的配料。

其实古典美学中本就有“张力”的概念,但这“张力”并不等同于“悬念”,这里指的是一种极为普遍地存在于音乐、绘画中的构作意义上的张力。我们所理解的戏剧仍停留在具有铺陈、突转、灾变等一系列充满明确指向性动作的老套的“悬念”故事,似乎除了“内容”之外就什么也没有了。而古典美学中所讲述的是一种张力与张力相互消解的逻辑,“悬念”消失了,影片多重文本的拼贴因此而严丝合缝,至于戏剧冲突,只是影片叙事链条运作必经的一小部分罢了。

正如所有的经济史书籍所解释的,城市是交换的地点,不只是货物的交换,它还是视线的交换,记忆的交换,语言符号的交换。《北方的桥》在构作上亦是如此,观众在交叠的语义中漫游、徘徊、迷失。我们跟随角色漫游巴黎,却愈发看不见巴黎。

也许这时候我该用一句卡尔维诺式的抖机灵来做个总结:形象一旦被视线固定住,就被抹杀掉了,或许里维特不愿直接对抗巴黎,就是怕一下子失去她;或者,在里维特讲述Baptiste无因的抗争时,就已经在一点一点地失去巴黎。

感觉这片也可以叫《看不见的巴黎》。(后来里维特用《北方的桥》的素材剪了一部半小时的短片,叫《巴黎不见了》)

凌晨四点,我醒来了。

一夜无梦,好久没有睡这么香了。

看完电影,我望向窗外,日光在远处的建筑上留下了整齐的一抹黄色。

电影里的巴黎太迷人,这种迷人在于一种无法触摸的浪漫,狮子雕像凯旋门,石板路上掉落的粉红色玫瑰,空手道少女时刻准备战斗抵抗凶恶的巨龙,海报上被刀子割掉的眼睛,公园里的墓地里多了一具新的尸体,施工队在废弃的建筑里作业,两个女孩在铁轨上寻找地图上的迷宫。。。。。。

我不知道电影在讲什么,事实上这电影根本没有剧情。

我吃到了前天你打包回来的菠萝披萨,还有鸡翅、波纹薯条、当然鱿鱼圈还留在了披萨盒里。

红木桌上的奶茶还留着红色的口红印,不知道什么色号,我没注意。

L. R. rouge昨晚和sexmate共度春夜良宵,很久没有见她了,上次我邀请她去我家里玩,但是,没有然后了。

然后过了两三年,第一次和一个人线上聊了那么久,线下也聊了很久,终于有了一点法国电影的样子了。

最后我发个誓,总有一天我要和冰冰见一面,总有一天我要去巴黎的le champo电影院看一场电影。希望那个时候冰冰一切安好,希望那个时候le champo还在,希望那个时候我可以见到那个常去la champo的人,邀请对方在巴黎的露天咖啡馆喝一杯咖啡,吃着奶酪和法棍,喝着espresso,谈着里维特,脚下的鸽子在觅食,远处的公园里有人在埋头看书,老人在玩铁球,看着数米开外的男男女女从我们眼前经过。

戏剧架构

狮子、雕塑、海报、龙和假想敌—女唐吉柯德,后者又像女主的某个分身,奇怪的帮派分子和未婚夫…人物设定与无所不在的符号一样颇具象征意味,牌或儿童游戏的“局”、淬不及防的出场、枪杀和乱斗又“和解”、个性的镜头和调度让我想起祖拉斯基的着魔、波兰斯基的怪房客和新浪潮早期作品,心理式的出格行为折射隐喻,游戏织就的一张大网中牵扯着社会生活的种种细节(朋友f说有对城市化现代化的反感和女权诉求)以及两性之间由来已久的复杂纠葛

一些对现实生活中的存在的质疑与提问,“为什么街上的东西都被锁起来了?”“如果所有的建筑物消失会怎样?”听起来无厘头,却唤起孩童时期的迷惑,为何世界是这个样子?甚至成年的自己有时候行踏在这个星球上,然视线内的场景熟悉而陌生,距离像没有距离,形状像无形像融为一体,竟不曾真正地认清万物的关系,我们该take it for granted吗?谁说天命难违?来来来 往左一步 往右两步 看哪!我在改变命运