76天 76 Days(2020)

简介:

- 影片深入武汉医院重症监护室,以极近距离展现了患者和医护人员日常的工作和生活状态。

演员:

影评:

当接到主编让我采访陈玮曦导演的任务时,我有些迟疑。我马上想到观看《76天》时不受控制的眼泪和词穷的评价。这是陈玮曦参与制作的第一部长片,影片中部分素材来自他为《时尚先生》拍摄的纪录短片《武汉·重症区六层》。

2020年对陈玮曦来说是很特别的一年,他有了没有枉过一生的武汉经历和创作机会,收获过命的友情和不少的荣誉。他说他找不到更恰当的词汇,只能用“特别”来形容。

2月初,他是最先抵达武汉进入医院重症区拍摄的纪录片导演之一,他开玩笑称,春节打麻将一直输是原因之一。3月底,《武汉·重症区六层》成片,向我们揭开武汉医院的一角面纱。随后,远在美国的吴皓导演便邀请陈玮曦和另一位导演一起加入制作《76天》,有感于吴皓的善意和创作初衷,他答应了。影片于九月份在多伦多电影节首映。

我记得第一次打开《武汉·重症区六层》时便哭得不行,十几分钟后就关掉了。影片最直接的沉重是将我阅读文字报道的想象唤醒、加以覆盖。《76天》也是如此,它展开了更多的想象和情感,用陈玮曦的话讲,是“更个人、更深入、更有档案价值的”影像故事。

陈玮曦还有个正在拍摄的项目《流浪归途》。与《告别十二岁》导演徐玮超合作,两人跟拍2019年爆红的流浪大师沈巍“被红利砸中”后的故事。沈巍“很像一面镜子”,可以投射当今中国的精神文化生态。

采访中他聊到在武汉拍摄的经历,谈到将武汉医院这个“静态场域”看成是一个“新型医患关系的实验”来拍摄的想法,谈到他对吴皓制作《76天》“更关注人性,更关注美的人事物”初衷的认同,以及他对纪录片的理解和期待。

去武汉拍摄是一次很难得的人生体验

采访撰文:纠结的茶

编辑:Sunny

1. 我的存在意外疏解了他们孤独

凹凸镜DOC:你是2月2号到的武汉。《时尚先生》「先生在场」这个名字非常贴切,非常符合你在疫情初期去到武汉拍片子的意味。先讲讲你最初怎么决定要去武汉?

陈玮曦:疫情的消息开始发酵的那几天,我一直在打麻将,而且一直在输;遇到疫情,我和我老婆都觉得,终于可以把我从牌桌上解放出来(笑)。另一方面,我老婆也曾是调查记者,她可以理解我为什么要去,甚至有点希望我替她做些记者时期未竟的工作。我的父母也没有反对。

我之前是在财新,做了四年的记者,有机会报道这样一件可能影响举国命运的事(当时还没有意识到是全球),没经历什么思想斗争。更多的是担心找不到防护物资、找不到方向,去了也浪费时间和资源。

我很早就开始和徐玮超(另一部长片《流浪归途》的搭档)远程勾兑这件事,大概商量出几个方向,按照优先级排序是——医院、社区、出租车司机、个人志愿者。我们觉得,在1月底2月初那个阶段,最应该去的就是医院,所以我大年初一就开始联系武汉本地的医院,尝试拿到拍摄许可。

回头看看,其实我的拍摄动机和最后的作品是有些错位的:我是带着报道目的去的武汉,但其实没有条件去跟热点、拍实时的新闻,那需要一整个独立编辑部在后方支持。而我所在的是一支特稿团队,我自然就着特稿思路和纪录片的拍摄方法,扎在一个地方,产出几条短片,最后还长出了一条长片来。

凹凸镜DOC:你最后是得到了一家武汉医院拍摄许可,而且是在医院重症区这样当时也是资源稀缺的地方。片子拍摄肯定跟你以往拍摄一些短片有不一样的经历。

在《武汉·重症区六层》和《76天》中有很多镜头是在呈现医护日常怎么穿防护服和脱防护服清洗自身出病区的整套程序。拍摄者应该也会经历同样的过程,能谈一谈你在进入医院拍摄的过程,当时是如何去克服这些困难的?

陈玮曦:体力上最艰难的是第一天,对我和对医生护士而言都是。我们都没能做好心理和物资准备:他们仅仅提前两小时才知道那晚会接收病人,他们必须在有限的时间里学会穿脱防护服,开门前几分钟还在里里外外的搬物资,甚至没人知道要拿洗手液擦眼镜(避免起雾)。接收病人那场戏,我也是在一片雾气朦胧中开始拍摄。作为武汉本地的护士长,卢吉(在门前大喊的那位)在接收病人时,已经24小时没睡觉了。

拍摄的第二天开始,我们就已经慢慢适应防护服,拍摄的难点转移到了故事的架构上。病房是非常静态的场域,病人被禁止走动,大多数时候,除了基础护理外,没什么特别的场景,能做的只有等待。你提到穿脱防护服,拍摄这个场景更像是我的一种自我安慰:“今天好歹是拍了”,到后期,那甚至成为我进出污染区的一种“仪式”。

一套防护服只能支持我在污染区待四个小时,这四个小时几乎都在等待。我大概每天都会逼自己拍到一个有用的场景再出来,我会像医生护士一样去查房,认识每一床的病患,也会跟医生护士去了解每个病人情况怎么样,今天有什么事会发生。

有一个比较有意思的观察是,因为我从第一天就跟着医疗队进入,大多数病患都不太反感镜头,甚至会把我当成医院的人,对他们而言,我不像是一个记者,更像是一个医疗队的人。当然,我还是会跟他们说清楚,包括我的来意,在做的事情,取得他们的拍摄许可后,再使用这些素材。

凹凸镜DOC:在拍摄纪录片过程一般都需要一段过程来获得被拍摄者的信任和认可,但是会不会在武汉这样极端的条件下,反而更容易去得到信任?

陈玮曦:得到信任和认可都需要时间,跟病患、院方以及医疗队,其实都经历了这样的过程。接触这支医疗队的第二天就拍到了收治的场景,对片子而言是种极大的幸运。但在当时,他们也没有完全地信任我,事后,包括我的背景、身份和来意,能帮到他们什么,我都比较坦诚地向他们说明过几次。

同时,在病房里扎得时间越长,他们对我的信任度也会越高,到后期,护士长甚至为我的相机准备了“专柜”,那一刻我是很开心的。事实上,此前我其实联系了4家医院,他们都没有同意我的拍摄。最终拿到这样的拍摄许可,还是采访对象的“恩赐”。

相比较而言,被病人信任更简单一些。他们在病房其实非常孤独,跟陌生病友三人一间,互不相识,有的人可能年纪相差很大,很难有话聊。但是我的背景,我的工作要求我不停跟他们聊天,所以我的存在意外疏解了他们孤独。有些病人跟我说过,他们在等着我来,还有位大哥出院以后给我发了一大段话,这些都让我很欣慰,有一种不是我单方面在“消费”他们的错觉。

凹凸镜DOC:《武汉·重症区六层》里有几位蛮具故事性的病患,特别是那个不守规矩的老爷爷,使得影片在很悲的故事基调下有不一样的色彩。你在选定病患人物拍摄时有怎样的考量?

陈玮曦:像老爷爷的故事,是不得不拍的故事。每个病人都不许出屋,只有他不停在病房走廊里不断走动,游荡。他是那个病房里唯一“动”的人物。我应该是第二天就开始拍摄他了。那一对见不着面的老夫妇也是前期加入进来的人物,因为收治当天老奶奶就在镜头前(那个场景没有用)问,我老伴呢?病房里不止一对夫妇,有三对,我跟他们都聊过,我挑了见面愿望最强烈的一对。

我隐隐觉得,见面可能可以构成这个故事的线索,所以每天进污染区第一件事,我都会先去看看老奶奶,再去看看老爷爷,我觉得这个故事一定是结束在他们见面,或者他们某一方出院,就一直在等,也等到了。

徐玮超作为短片的顾问,一直在为我提供智力支持。我们一开始就发现,这个故事的难点在于太静止了,很难找到大线索。所以最初,我想拍一个特别观察式的影片,放掉线型的故事,看到什么拍什么,最后按照情绪做拼盘。但又怕这样离观众太远。

玮超跟我说,其实线性与非线性是可以兼得的,你得抓住线性的线头,不要因为你预想故事结构而丢掉他们,你要抓住这个线头拍下去,但平时看到什么精彩的也可以拍,因为你在病房里有大量时间是在等待,这不矛盾。最终,短片的剪辑思路其实很难把它归为某个类型,编辑和平台分集的要求反而帮了我们,可以按主题拼盘,但其中也有线型的故事。

凹凸镜DOC:你刚才讲到医院的静态状况,会让你思考怎么去拍摄。在你每天跟徐玮超导演聊的过程中,你们是怎么看待医院这个场所,特别在疫情还没结束《武汉·重症区六层》就成片给到观众,它将被赋予怎样的意义跟给予观众观看的方式?

陈玮曦:我是记者出身,徐玮超之前是我的同事。我们不可避免、尤其是在最初,是带着问题意识去观看这个场景。医院早期确实有不少问题:医患关系紧张,病人虽然进了医院,但是不信任医生;病人的用药紧缺,医生护士的人手也有限,照顾不过来。

但后来拍着拍着,我们发现这些可能不是特别重要,这些问题也随着时间推移,在事实层面、至少在我拍摄的这个病房里正慢慢淡化。回过头看,我进到这家医院开始拍摄是2月9号,全国医疗队进驻了武汉,整座城市虽然在低谷,但也进入上升期,在好转。

短片后期编辑时,我们想用一句话来解释里我们在拍什么。玮超总结,我们讲的是一场新型医患关系的实验:不同于平时,医生护士是志愿来做这件事情,不是本职工作要求;病人也是被安排进的这家医院,没有花钱,也没有选择;病患所在的是前所未有的封闭场所,病房之间相互隔离,病人和医生护士之间的交流非常有限;他们其实是以一个全新的方式共同生活在这个场景当中。在这个场景当中会发生什么,就是我们要拍摄的。它的确像是一场实验。

凹凸镜DOC:短片我看到很有趣的人物,像不断窜房的老爷爷的孙子在打电话给老爷爷时提醒他是一个共产党员要坚强。《76天》中另外一位病人也讲了相似的话,说你们是迎着敌人的炮火前进的战士。像这些在我一个年轻人看来是一种古板老旧的意识形态话语在那一刻确实很打动我,因为他们用自己的方式相互激励和表达感激。

陈玮曦:我们不管做记者还是做纪录片,都会警惕所谓“廉价的感动”,但真当你身处其中时,你好像也会不自觉的“刻奇”。我在现场,是这个场景的一员,很多感受会比后方更强烈。所以场景中很多情绪的判断,我是交给顾问和余润泽(剪辑)的,但我会把我的感受真实地告诉他们:这些人物哪些地方打动了我,是真实打动我的,而不是制造出来的。我想这样的合作方式,会让片子尽可能地保持客观和真诚。

凹凸镜DOC:你拍摄了大概一个月?

陈玮曦:其实跨度有接近一个半月,实际在病房拍摄只有28天。

凹凸镜DOC:你每天到病区四小时,不断成为拍摄者和参与者,当你真正脱离重症病房这个“实验场所”的时候,是一种怎样的心情?

陈玮曦:我从业到现在从来没有出差这么长时间,单纯就是想回家(笑)。所以我4月8号开城第一天就走了。

我觉得家庭和身边的生活会更重要,我比较难长时间牺牲家庭和个人生活,去做一些公共的事情。这么说可能有点政治不正确,但是我老婆确实想我回家(笑)。

后期我的拍摄节奏放缓,武汉街头的人也慢慢多了。4月8号去高铁站的路上,我大概体味到了一点繁华。

回忆起来,我第一次来武汉是2016年,报道水灾。武汉在那次拍摄中给我的印象也有些反常,因为去到的大多数地方都已经被水淹没。这一次来武汉,它又是这样一个空荡荡的样子。等到我真正对武汉有印象了是在七八月份,应我们一个朋友邀请又回到武汉,喝酒跳东湖。那个时候我去到吉庆街,我看到,怎么人能这么多。有点惊,但很快就喝多了。

凹凸镜DOC:作为一个媒体人,纪录片作者,现在回过头看来那是一个怎样的经历?

陈玮曦:我是抱着报道目的去的,拍成短片还是长片都是自然发展,没有刻意去追寻什么,可能短片目的更明确一些。长片现在出来了,也拿到了一些荣誉,但对我更重要的,这是一次很难得的生命体验。之后可以跟人吹牛逼的,也不是吹牛逼对我很重要,你会为自己经历的事情感到非常特别,没有枉过这一生。在武汉我们有一个小团体,记者、酒吧老板、导演、投资人,十多个,不夸张地说就是过命的交情了。其实我们各自都经历过一些身体上的不适,但我们可以亲密地、坦诚地在疫情时期频繁地一起喝酒,通宵聊天。虽然没产生爱情,但这种友情是可以延续很久的。这些经历才是最难得的。当然,不可免俗的,它也确实给我提供了创作机会,这么说显得我很功利…

2.《76天》初衷是关注人性和美

凹凸镜DOC:它确实变成了一个机会,我们接着谈谈《76天》,吴皓导演是怎么找到你,想要合作的。因为我听他在多伦多电影节映后上讲其实你们一开始是拒绝的,这个过程他是怎么说服你们的?

陈玮曦:我很早就知道吴皓,也看过他的片子,是很欣赏的前辈。我们的交流也发生在早期,会想一起做点什么。但如果是一起做片子,有担心我想他也可以理解。

但随着交流深入,我会越来越认同他的创作初衷:他也想记录这些人性议题,想让大家关注政治、关注数字的同时,更关注人性,更关注美的人事物。在武汉时,我们会时不时地交流在拍摄的场景和人物,他也会给我提一些意见。合作过程中也愈发感到他是一个很棒的合作者,到后面不知不觉就开始一起做片子了。真正达成合作意向,确实斟酌了一段时间,但我们双方都确定,做这条长片,从各个维度都不能违背我们的初心。下这个决定,可能是基于电话里感受到的善意。

凹凸镜DOC:现在《76天》应该说入围很多国外影展,在欧美都开始发行了。《76天》是吴皓将不同导演的素材透过剪辑建构出一个连贯的片子。你是怎么去看待《76天》这样里面包含你自己的作品的纪录长片?

陈玮曦:在最开始我跟他是达成一致的,就是媒体有媒体的功能,纪录片有纪录片的功能。全球媒体都在广泛地报道疫情的发展史,我们做这件事情能发挥的作用非常有限,我们没有能力去呈现这座城市的全貌。所以我们更侧重个人经历,更希望看见小环境的故事。

我自己其实没有独立完成过一部长片,参与这个项目其中一个目的,也是想体会做一部长片是什么感觉,有什么收获吧。

我在他剪完第一版之前没有过多参与,后期修改的阶段跟他聊得比较多。我的工作重点,依然是描绘我作为一个在场的人有什么感受,包括我对鸣笛是什么感受,鸣笛这个场景应不应该放,我对于开头结尾的感受,我在收治那个场景中的感受。关于整个片子的结构,节奏,我会给一些意见,但最终是他做决定。

凹凸镜DOC:《76天》会不会在国内见到观众?

陈玮曦:目前没有这个计划。

凹凸镜DOC:作为一个武汉疫情的亲历者,你是怎么看待其他导演拍摄的作品?像范俭导演的《被遗忘的春天》。

陈玮曦:我会期待更丰富的场景和更多元的表达。

我跟玮超在疫情的时候交流过一个问题。他有一个奇怪的发现:在很多媒体群,气氛非常火热,大家都在实时地公开很多信息,但是纪录片的群是死气沉沉的,大家好像在拍什么题材也不会相互去问,囿于纪录片发行的方式,很多场景可能拍下来也不会立刻发出去。它的公共价值,在“当下”是不如新闻的。所以我也很庆幸《重症区六层》很快就发出来了,这个跟我当初的报道目的没有背道而驰。

但我不怀疑纪录片能留下来的东西是更个人、更深入、更有档案价值的。它在很多年后仍是值得回看的,用周浩老师的话说,他记录了我们这个时代导演看(待)疫情的方式。范俭的片子我很喜欢,他之前有两部,据说他还有第三部,很期待。也很期待周浩老师的武汉工厂。

3. 流浪大师沈巍身上的复杂性

凹凸镜DOC:因为疫情关系,你跟徐玮超导演合作的长片《流浪归途》的拍摄就停滞了。

陈玮曦:这种停滞一直持续到了七八月份,我们的主人公就困在一个地方出不来,一个人的状态,没有任何故事。

凹凸镜DOC:对,他好像没有再做直播了,放弃直播了。

陈玮曦:是被迫的。

凹凸镜DOC:当初跟徐玮超导演是怎么决定流浪大师沈巍的题材能发展成一个长片的?

陈玮曦:故事的缘起是我准备给《时尚先生》做一部短片,玮超作为外部导演跟我合作,(我们)作为记者去接触的沈老师。拍着拍着我们就觉得这个短片拍得不过瘾,因为短片的篇幅,必须在叙事上闭环,很多我们没有答案的问题,也必须在短片中给一个答案。

玮超比我在纪录片上更有经验,在某一天我问玮超能不能做长片,玮超说太能了(笑),然后就开始做了。

沈巍这个人物,我觉得一两句话实在是很难说清楚,他很像一面镜子,可以投射当今中国的精神文化生态。另一方面他自己的个人经历也足够丰满,他过去的生活史,他未来的人生境遇,我们都保有好奇。我们想知道,作为一个一无所有的读书人,突然被这个时代的红利砸中之后他的命运会去向何方。

他身上的复杂性,是支持我们拍摄下去最重要的动力。目前的打算是至少拍到2021年底。现在沈巍的生活可能又会迎来一些转机,接下来是一个很重要的拍摄节点。

凹凸镜DOC:你们之前有在采访里说你跟徐玮超导演两个人是双机位在现场各自拍摄。你们两人是合作,各自有不一样风格和视角。在拍摄同一个场景下,你们是怎么去考量一部片子拥有两个视角的?

陈玮曦:我跟玮超各有分工。玮超是在精神上跟沈巍更有连接的人,他也是一个会沉溺在书籍中的人,他在沈巍身上经常能看到“我们”。他跟我说如果没有幸福的成长经历,没有一对优秀的父母,“我们”也是个青年版沈巍(笑)。跟沈巍大量的沟通是交给他的。

我是一个突破能力比较强的人,所以我会负责沈巍身边小环境的交流与沟通,更多拍摄(沈巍的)粉丝。玮超在制作纪录片上比我更有经验,大的方向上我听他的,但是我们会随时保持交流。

我们在制作上像一个草台班子,连一个录音师都没有,尽我们所能的靠近收音,这个我们是需要反思的。现场我们一般会分主副机位,拿两个定焦(镜头),我拿55mm或者50mm,他拿35mm,是一个双机位典型拍摄分工。

在价值观上,我很难想象跟玮超会发生分歧,这是我们合作的基础。我们觉得一起拍会更有趣,完全是兴趣出发的野路子。

4.纪录片是我现阶段认识世界的方式

凹凸镜DOC:你之前也是先在财新拍摄视频和图片,之后才拍了《飘》这部处女作短片,是什么机遇让你开始走向纪录片创作?

陈玮曦:我在财新的工作基本是基于一些新闻事件做视频的呈现,产出的内容以媒体片为主。我很感谢财新,培养了我看世界的视角,在我毕业以后,对我进行一场价值观洗礼。但是到了第三年、第四年,我会发现做记者和做片子其实是两件事情,很难兼得。

很多新闻都是发生过的事情,但纪录片希望拍摄当下;新闻有发布窗口,但纪录片需要时间来记录变化和发展。到后期有些新闻我会打不起精神来,举个例子,我在财新四年里跑了三次水灾。

在媒体中你个人的喜好是没那么重要的,你很难从自己出发去做创作,你的价值排序里面新闻价值,公共性是第一位的,所有东西都需要让步,做片子是次要的。只有在运气很好的情况下,才能在新闻媒体发掘一个很好的纪录片。《飘》不见得很好,但是它让我知道做片子大概是怎么回事。李博是我们的剪辑指导,他算是我的领路人,给了我特别多启发。我慢慢会发现更感兴趣的是做片子,抱着这样的心态,我从财新出来了。

凹凸镜DOC:《时尚先生》就是这样的一个落脚点吗?

陈玮曦:我所在的是《时尚先生》的特稿部门。我觉得特稿和短片是很好的结合。跟文字记者同行操作一个选题、或是日常交流过程中,我发现两边思路非常相似。合作方式上,我会参与他们的选题周会,看哪些题材适合做视频,哪些人物我感兴趣,或者觉得我外部合作的导演可能感兴趣,我就会接下来。操作周期、片长,这里都没有明确限制,特别尊重作者性,这在媒体中非常难得。

凹凸镜DOC:最后一个问题,拍摄纪录片对你意味着什么?

陈玮曦:意味着我以喜欢的生活方式在生活,在冒险,它是我现阶段认识世界的方式,我享受它。我没有办法过一成不变生活,(那)很枯燥很乏味,我喜欢去不一样的地方,接触不一样的人,去认识自己。

部分图片来自:《时尚先生》

作者: NoNoNos

由吴皓和陈玮曦共同执导的纪录片《76天》入选了2021年奥斯卡最佳纪录片大名单。

这是自新冠病毒危机爆发以来,首部聚焦中国抗疫的纪录长片。本片于去年九月于多伦多国际电影节首映,在北美已经获得了相当多的好评。但是对于中国的观众,尤其是亲历疫情的每一个人来说,《76天》恐怕远不只是一部纪录片那么简单。

影片从第一帧画面、第一声撕心裂肺的哭嚎“爸爸”开始,就紧紧揪住了观众的心——在武汉的一间医院里,一名医护工作者的父亲因感染新冠病毒去世。

天人两隔,她试图看爸爸最后一眼,却被同事劝阻。一来新冠病人的遗体具有极强的传染性,必须特殊处理;再者,同事们需要她克制悲伤,尽快回到工作岗位上来——疫情当前,医院的人手实在是紧缺得不能再紧缺了。

“爸爸,我再也见不到你了。求求你们,让我看他最后一眼。”

悲痛欲绝的女儿蹒跚地追赶着遗体,流泪呼号。她只想要再听听爸爸唱歌,再见爸爸一面。

她和安慰她的同事都穿着防护服、戴着防护镜和口罩,根本看不清身形面目,但那股绝望和痛苦却涌出银幕——只要一个镜头,《76天》就唤回了所有人对那个残酷春天的全部记忆。生者戚戚。 这是本片中为数不多的,对于死亡的直接叙述。

《76天》并没有全景式展现封城时期武汉的雄心,条件不允许,命题不可能。

影片的大部分素材,都是由《时尚先生Esquire》杂志的视频特稿记者陈玮曦和另一位匿名记者在武汉的四家医院拍摄的。影片中的许多影像,可以在该杂志于疫情期间发布的视频特辑《武汉·重症区六层》中找到来源。

整个拍摄跨度接近一个半月,实际在重症病房的拍摄有28天。

后来,身在纽约的纪录片导演吴皓找到他们合作,《76天》一片的跨国制作才真正开始。

年关过后,临危请命的陈玮曦艰难赶到当时的武汉核心疫区,四处寻找采访拍摄机会。被多次拒绝之后,他才从武汉同济医院、红十字医院、省妇幼医院、协和医院这四处取得了拍摄许可。每天经过繁复的消毒防护准备之后,他才得以进入医院的重症病区拍摄四个小时。

因而,虽然本片名为“76天”,但纪实的内容并没有涵盖武汉整个封城时段,更像是从那近三个月中摘取了武汉一隅一些人的抗疫人生切片,试图打磨成一个开启集体回忆的楔子。

病房的人员构成非常简单,医护人员和患者。

本片从旁观者的视角,对这两个摩擦不断又紧密联结的群体进行了细致的观察。

在本片的镜头中,有同时感染却被迫隔离在不同病房接受治疗的老夫妻,只能通过护士的传话互相关心;

有无症状感染的孕妇,带着孤独和对未知的恐惧即将临盆;

有患病之后被家人疏远的老者,终日在病房游荡,康复了也无法回家;

有无法获得床位的绝望患者,有口不能言、日益衰弱的重症患者,有阳性转阴、回家在望的痊愈者……

一个全家感染的中年女患者,在镜头前泣不成声:“妈妈在家的时候,身体就已经凉了。120说,我们来了也没有用,你没有床位,我们也只能把你放在医院门口。”

父亲的病情恶化,自己也感染病毒,她只能哽咽着安慰自己:“现在只能不想这些不开心的事情,把身体养好才对得起(已经死去的)妈妈。不开心的事情,等我回家了再谈。我只希望有接他(爸爸)回家的机会,保他的命,我就谢天谢地了。”

那些我们在微博和朋友圈里读到的人间悲剧,在重症病房,每天都在发生。

而本片中所有聚焦医护人员的片段,都成为了温暖的高光时刻。

他们劝慰哭泣的患者,在患者的胸前挂上写着“早日康复”的充气手套。他们为生活无法自理的病人擦拭面庞,给彼此的防护服袖口贴上胶带加强防护,有时忙碌疲惫到在病房一角坐着就睡着了……

来自南京、上海、成都等地的援鄂医护人员,和武汉本地的医务工作者团结在一起,并肩战斗在抗疫前线。

为了方便辨认,医生护士每个人的防护服上,都写着他们的城市、身份和名字。最可爱的白衣天使们还为彼此的防护服画上了可爱的小花,写上了“加油噢”等激励话语,甚至还有护士的防护服上写着:“地锅鸡我想你”。

他们不仅是生命与希望的守护者,更是逝者最后的陪伴。

红十字医院的护士长杨莉是本片中镜头最多的人,她不仅负责组织各种治疗抢救工作,还承担着处理逝者遗物、和家属交接的任务。

影片中,杨莉有许多个小盒子,里面装满了因新冠逝去的病人的遗物。她仔细地给每一个手机、每一张身份证、每一把钥匙消毒,放进一个又一个透明小塑料袋里,叹息着:“贫富贵贱都一样,没有什么特殊的。”

本片最为催泪的高潮时刻,也发生在杨莉身上。

她将一名老年女性逝者的遗物——一枚玉镯,按约定交还给逝者的女儿。交接结束之后,她带着遗憾和愧疚说:“对不起,我们真的尽力了,没能救回你的亲人。”

老太太的女儿紧握玉镯,哽咽呜咽。两个女性隔着医院的隔离栅栏,流着泪互相反复说“谢谢”和“对不起”。口罩遮住了她们的脸,悲戚终于迟钝而有力地击中了观众:生离死别,无能为力,那是我们永远无法忘记的痛。

镜头中甚至不需要死亡的在场,那些反复被一张张新闻图片、一条条绝望转发深描烙印的武汉记忆,足以让人痛彻心扉。

有些人永远留在了那个春天。

由于本片的拍摄条件十分有限、恶劣,实在做不到许多纪录片学者与观众苛求的冷静和客观,更由于其素材来源,许多片段带着明显的新闻性、视频感,并不完全符合大银幕影像的质感水平。

与今年其他的热门纪录片相比,《76天》显得那样粗糙、单薄,更被许多影评人诟病:毫无纪录片的技法可言,素材单一,场景静态,叙事可谓支离破碎。

可是那个真正的宏大叙事,在所有人的心里,早已经由成千上万的病痛、分离和死亡书写完成,无需一部电影徒劳尝试。

艰难纪实的《76天》绝不是学院鼓吹的“真实电影(Cinéma vérité)”,其晃动的镜头、枯竭的素材背后正是同样疲惫、焦灼的创作者。 一样在这场蔓延至全球的瘟疫灾难中苦苦挣扎,实在无法苛求绝对的冷静客观。第一手、最前线的历史影像资料,已经是难得的珍贵。 第一手、最前线的历史影像资料,已经是难得的珍贵。

惨痛的故事不仅发生在武汉,更在后来的意大利、西班牙、纽约不断重现。时至今日,人类的这一场抗疫战斗还没有打赢。

我们并不需要一部电影一再提醒我们残酷的末日感,《76天》的小而细微,正是在论证:每一个生命都值得珍惜,每一场死亡都值得哀悼。

《76天》的单薄和粗糙,和它所承载的巨大苦难,恰恰形成了巨大的反差,具有极强的控诉力——这不是一些拍给武汉人、拍给中国人看的视频集结,而是一场面向全世界的生死游击纪实。

影片末尾,哀悼逝者的武汉鸣笛久久。城破了,城封了,城开了,如今的武汉,似乎再现繁华。

与其说影评,其实是一年来的一些感受。一直想写点什么,心情跟随环境的变化起起伏伏,迟迟未动笔。直到偶然间看完这部《76天》

2020年1月23日—4月8日,武汉封城76天,如今距离封城已经整整过去一年。

一年来,关于此次疫情的纪录片和电视剧我一直都在避免观看。

没有什么特别的原因,我知道我只要打开。

就会上头。

01

这次的《76天》是在偶然间打开,影片开头就是一段三分钟的跟拍,真的扛不住。

一位女医生的父亲在她工作的医院离世,情绪崩溃的她想见父亲最后一面,可是她不能,按照要求尸体应立即密封直接送上殡仪馆的车。身边的人不断在劝,可也说不出什么来。

「语言在这种情况下,是如此的苍白。」

那一声声“爸爸”喊的撕心裂肺,她在崩溃的间隙还偶尔能恢复理智,经历过的人也许会懂,这种情绪如海啸一样,一浪高过一浪,当你刚恢复点意识,下一波巨浪就再次将你吞噬,直到将人彻底击垮。

我有时候会喜欢给自己提问题。比如问自己世界上最快乐的事情是什么?世界上最痛苦的事情是什么?其它问题好像都找不出一个具体的答案。

但关于最痛苦的事,我一直有一个确定的答案:

生离死别

02

跟拍结束后,紧接着是一个俯拍镜头,一辆救护车在著名的武汉市长江大桥上孤独的行驶着,随着镜头拉远,所有的街道,空无一人。救护车的呼啸声也被巨大的沉寂吞噬。

「 人,本来是城市的主宰,到头来,其实人成为不了任何事物的主宰。」

纪录片是非官方的,由美国制片,但总体视角还是很温和的。拍摄当下也已经过了疫情最严重的那几天。

片中的人物我还记得那个从入院开始就不断想逃离的爷爷,那个嘴里不断念叨耶稣和圣经的奶奶,对病人无微不至来自上海的小田医生,负责联系去世病人亲属的杨莉医生。以及多次出现的那扇被锁上的门。

隔开了无能为力的医生与孤独无援的病人的门。

03

看着看着,我的思绪已经回到了一年之前的那个除夕之夜。电视上的春晚欢声笑语,我当时在远离疫情的东北,身边的亲人朋友都还沉浸在新年的喜悦当中。

但我不能心安理得的享受这种喜悦。

看着一遍遍发送失败的朋友圈,看着微博不断传来触目惊心的消息,我真的不能无视。

我能责怪身边的人吗?我不能。他们不了解真实的情况,前一天我们还在争辩戴口罩的必要性。

我要跟他们说明情况吗,在大年三十,告诉他们别happy了,武汉快不行了。我也不能。

我只能盯着手机,希望快点。物资快点到位,秩序快点恢复,我甚至希望快点出现一个救世主。

那天夜里,我的春晚是另一部纪录片,《非典十年祭》,非典过去十年后凤凰卫视制作的一档节目,反思了那次非典给我们带来的教训。

看完我的心情更加不能平静,十七年过去了,我们什么教训也没有学到。

历史一模一样的重演了。

凌晨三点,我看到了解放军第一批支援武汉医疗队连夜出发了。

感谢你们。

真的,我从未如此认真的感谢。

04

接下来的几天只有一个主题: 我能够做什么?

捐物资?自己都成问题。

捐钱?渠道铺天盖地,不知怎么选择,有人趁机发国难财,怕钱打了水漂。

后来瘦姐(来自上海的亲姐)说:“捐韩红吧。”

我说:“好,捐韩红吧。” 当下韩红是唯一能信得过的渠道,因为这件事,我对韩红永远都有滤镜。

红十字会?

当时我们每天都有一part就是问候“红十字会”十八辈儿祖宗。

婷姐(来自广州的亲姐)在医疗系统工作,一边科普传染病知识一边转发令人血压飙升的新闻。

我们在自己的小天地里,每天讨论着,批判着,祈祷着,然而我们唯一的结论:

就是「人类是如此渺小。」

05

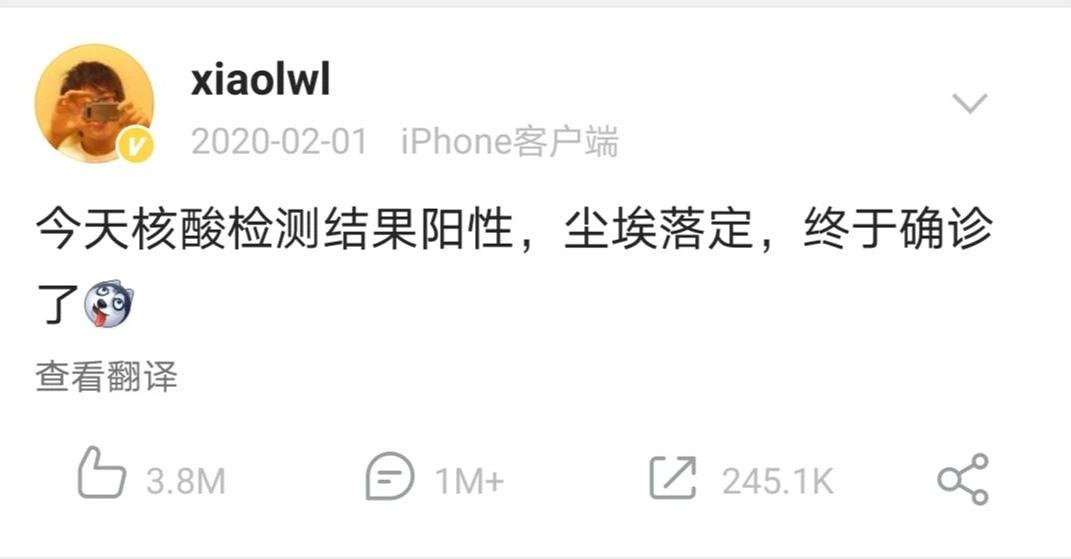

谈起疫情永远绕不过一个人,李医生。

每次回忆起疫情都会想起李医生,每次想起李医生都要去他的微博看看。

神奇的是,一年以来,无论你什么时候去李医生的微博,评论区永远有人在几分钟前刚刚留过言。

新浪删了一批又一批,但是也挡不住网友潮水般的追思,有人问候,有人怀念,还有人把这当成自己的树洞。

情感需要出口,我们以各种各样的方式试图治愈疫情留下的伤口。

终于在一次次的共情之中,一次次的眼泪之中,我们重新拾起了希望。

纪录片中有个病例是一位孕妇,在隔离病房诞下一个女婴。 医生拍打着她的背、她的脚,当她发出一声声啼哭之时,仿佛整座医院都突然间有了生机。

「经历了太多死亡,新生命的降临弥足珍贵。」

孩子的爸爸抱着孩子坐在医院昏暗肃杀的走廊,她那么瘦小,那么无助。

在这末世般的环境之中,她是「生」的希望。

06

影片在去年清明的鸣笛哀悼中结束,长江上的邮轮,大街小巷的汽车,所有的广播都发出了悠长肃穆的警笛声。

整个中国静止了三分钟,当时我站在电视机前看着央视的直播,和同事一起为逝者默哀。

群体的盲从性会淹没个体的理性,群体的情感共鸣则会卷起更汹涌的情感波浪。

那三分钟里,警笛声很大,大到可以击穿人的身体,击溃人的泪腺。警笛声也很小,之于举国的哀恸,它不过是沧海一粟。

07

看完《76天》我说我要写一个关于疫情的推送。

周健(来自杭州的渣男)说:疫情?那可能要写十万字。

是啊,提起疫情每个人都千头万绪,三言两语如何说得清楚,一个用一年的时间席卷了全球的灾难性事件,谁又能真的说得清楚。

翻开笔记本发现自己半年前还写下这样一段话:

平淡的生活是一层柔焦滤镜,凹凸不平的人心在光晕下都会显得温润光滑,而灾难是人性的放大镜,灾难给了我们一个检视自己和检视周围的机会。

有人拼搏在抗疫一线,有人拼搏在抢钱一线,有人困在家里跨不出那一道门,有人困在外面回不去那一个家,有人冲锋陷阵有人落荒而逃,有人捐物资有人捐键盘。

「道德的窗户纸已经捅破,不需要任何的绑架,伪善的本质已经展现得淋漓尽致。」

即使时差只有半年,我的心境也已经大不相同。

写这么多排比句,哈哈,没必要。

End

就在现在,疫情来到东北。

已经没有了崩溃的医生和崩溃的患者。

但是崩溃的机制,依然崩溃。

秦人不暇自哀,而后人哀之;

后人哀之而不鉴之,亦使后人而复哀后人也。

「这句穿越千年的诅咒,何时破解。」

公众号:所以Ciao

公众号:所以Ciao第一次写影评,或者观后感。

从第一分钟就有点受不了,忙着忍眼泪所以一开场那个情节有点记不太清了。画面隐约让人记起了那个武汉一个医院的院长去世,作为妻子追着灵哭的护士长。

看过导演的《虚你人生》和《我们一家人》两部片子,觉得是一个在叙事手法上很聪明的人,听说有这部片子后,就一直很好奇会是怎样的风格。观影后的Q&A讨论里,导演提到自己一直不是追求newsy新闻热点的人,比较喜欢character-driven的形式,但最后在整理素材时,决定用这种观察式纪录片的形式,看到有人说毫无技法可言,不过就是挑素材剪在一起,不过“还是不影响我哭了93分钟”。其实没准导演本人也会同意这句话啊。比起描画故事线,这部片子重点在情绪。而且就是因为后期制作没有虚你人生那么复杂,这部片子才会成为最早上映的covid纪录片(之一)吧。时机也是挺重要的。

为了让观众便于跟踪几个主角,导演提到还是砍掉了很多支线角色。最后让我记住的,有对病人尽心尽责的上海来的田医生,为管阿姨保留遗物的护士长,那个一直想逃走的老爷爷,不在同一个病房但互相挂念的爷爷奶奶,还有那个妈妈去世一直边抹泪边给自己打气的阿姨。

开始拍摄的时候,应该已经过了武汉最严重,病人把医院挤得水泄不通的时候,但片子开头那扇紧闭的门(后来类似的门也在片子中反复出现),还有在门外敲门的人和嘶声力竭维持秩序的医生,还是让人感到了那种惨烈的余温。

两个co-directors真的太棒了。如果没听错的话,匿名的那位官媒工作的导演好像主要是做摄影而不是摄像的。如果有机会,想听一听他们的拍摄故事。我很难想象是怎么在层层防护服下,又是在那样高压的环境里拍摄的。

---

和一个美国人一起看了这部片子,看完之后他说:应该让所有的美国人都看看这部片子,这和我之前对武汉这个地方的印象完全不一样。

我告诉他:可是这个片子的人和事,就是我年初的记忆啊。

LWL去世的那天,我帮做breaking news的同事做事实核查,虽然我展示了医院还说在抢救的微博证据,但因为只有我会读中文,而WHO又在twitter上误报了他已经去世的消息,她实在撑不住其他催她发这挑新闻的同事,就草率地发布了去世消息。果然,几分钟后,WHO撤推,她只好改正已经发布的新闻。那天在办公室里,一个人看着新闻对着电脑默默流泪。我也不知道我为什么会这么伤心,而环顾四周,好像只有我会这么伤心。

在年初的时候,所有发生在中国的恐惧,灾难,还有温暖,对于没有生长在这片土地上的人来说,不过就是一些遥远的故事而已。它们被拨开人性的外衣,最后只留下为口号和政治服务的冷冰冰的躯壳。一条生命,只有变成一种他们所期望的反叛者,才会获得最高档次的同情。

但说这些,并不是要指责什么。其实我们我们更是如此,对于假想为“他人”的苦难漠不关心。不然那片土地上正在发生的事情,也不会这样无人问津。

把中国议题人性化,大概是许多中国导演的终极课题。无论是努力不把寻找章莹颖拍成true crime片的Jenny Shi,还是把武汉前线用这种“平淡”地方式呈现出来的吴皓,至少今年的两部横扫电影节的片子,让我们看到了他们的努力。