82年生的金智英 82년생 김지영(2019)

简介:

- 表面看来,金智英(郑有美 饰)是一个生活在幸福之中的家庭主妇,有一个收入不菲又温柔体贴的丈夫郑大贤(孔侑 饰)和一个非常可爱的女儿,在波澜不惊的日子里享受着每一天的平淡和安稳。

演员:

影评:

最近微信公众号、微博上似乎刮起了一股剖析韩国的风,这股风大概从李胜利事件开始兴起,到几天前雪莉自杀事件达到了顶峰,诸多大v或高流量公众号摇身一变成韩国问题专家,共同营造出一种高度雷同的韩国国家形象——一个“被财阀和美国操控蹂躏的傀儡国家”。其春秋笔法难免令读者产生幻觉,仿佛“财阀”或“美国”是解释所有韩国问题本质的终结理论,继而一改以前对韩国社会的漠不关心转向积极嘲讽。

视频链接:https://weibo.com/7060281712/IbTV7gQF9?pcfrom=msgbox&type=comment

视频链接:https://weibo.com/7060281712/IbTV7gQF9?pcfrom=msgbox&type=comment几天前中国历史研究院的官方微博发布了一条名为“韩国娱乐圈需要的不是女权,而是社会主义的铁拳”的视频,嘲讽韩国女性地位低下,中国还能讨论“什么是健康的两性关系”、“什么是直男癌”,而韩国人却毫无作为,因而需要的不是女权,而是“社会主义的铁拳”,底下评论一片叫好赞同,“财阀”、“殖民地”再次成为高频词汇。如此权威平台发布如此低级视频,引来如此多共鸣,不难想象任由这股风气吹下去,中国普通民众将形成一种如何扭曲的韩国观。

在《82年生的金智英》上映之际,我决定谈谈韩国女性地位问题、近些年来韩国社会的厌女、仇女问题及女权运动,在铺天盖地的“伪真相”中,发出一点微弱的声音,亦为大家观影前提供必要的背景知识。

韩国女性地位为何低下?

讨论韩国女性地位问题,需追溯到韩国近代女性最初登场的时期,也就是19世纪末20世纪初的近代转换期。随着近代开化思想传入朝鲜半岛,俞吉濬等启蒙知识分子开始讨论女性的教育问题,主张女性应接受教育,肩负起生产民族下一代、教育国民的责任,以“母亲”和“妻子”的身份,也就是“贤母良妻”成为民族的一份子。

值得注意的是,“贤母良妻”或“贤妻良母”常被误解为一种儒家传统女性美德,然而这却是一个现代概念。“贤妻良母”的革命性在于它承认妇女作为国家一员的政治权利,通过确立女性在家庭中的主导地位,将其从严格由男性主导的等级制度中扮演母亲、妻子、儿媳角色的前现代习俗中解放了出来。在启蒙知识分子的眼中,“良妻”是男性的伴侣以及操持家务的主管,“贤母”是为了养育更好的国民,实现富国强兵。换言之,“贤妻良母”的核心理念是民族主义,而非儒家家庭伦理——这是“贤母良妻”与传统女性的根本区别所在,然而两者的相似之处,则在于均将女性限定在家庭范围,并肯定父权。

1910年韩国进入日据时期后,“贤母良妻”论成为了殖民当局培养顺从统治的忠诚女性的手段。殖民地男性知识分子在民族主义思想驱使下,热衷于将女性推崇为民族的象征,在现实中却仍将后者捆绑在传统父权压迫地位,借此遮蔽殖民地“男性”的缺席与无能。

换句话说,在殖民地的特殊背景下,父权对女性的压迫在“保存民族固有主体性”的名义下被正当化了,这使得在对待女性的态度上,帝国主义与父权社会形成了一种共谋。“贤母良妻”仍是该时期韩国男性对理想女性的规范,接受现代教育并日渐觉醒的新女性则令其产生抗拒感与反感,其反作用便是对传统女性的赞美,及对以女学生为代表的追求个性解放的新女性的批判。在当时男性知识分子占多数的舆论界,后者时常被刻画成虚荣、轻浮、奢侈、堕落的形象。

图为日据时期韩国著名“新女性”舞蹈家崔承喜

图为日据时期韩国著名“新女性”舞蹈家崔承喜1937年中日战争爆发,韩国成为了“总后(方)”,多数韩国女性在“贤母良妻”的教诲下,遵循军国主义对母性的需求,期待通过将子女献给皇军、参与生产劳动、保障战争后勤来成为“帝国国民”的一份子,她们也因而被“尊称”为“总后夫人”。

光复后,尤其在由军事政权推动的现代化建设中,韩国对国民的动员是高度性别化的。在冷战对峙格局下,国家安保的重任压在每一个成年男性之上,他们通过义务兵役制、退伍后参与以重工业为主的经济建设而直接成为了现代化的“主力军”,而女性则通过参与新村运动及计划生育运动,以家庭主妇的角色间接参与到现代化建设中,这种性别化的动员机制形成了一种“保护者、抚养生计者=男性”与“家务劳动、养育子女者=女性”之性别社会分工,亦在很大程度上延续至今。

经由上述简要勾勒,可知韩国自近代以来,女性未曾有机会作为运动主体开展过妇女解放运动,从“贤母良妻”到“新女性”的污名化,从“总后夫人”到“家庭主妇”,女性主义从来被民族主义、帝国主义(军国主义)、冷战、性别化的现代化动员机制所牢牢压制或统摄,其结果是,妇女解放一而再再二三地被“民族大义”、“大东亚共荣”、“经济建设大业”、“民主主义”等所谓“更重要”“更紧迫”的宏大议题所搁置——这便是当代韩国女性地位低下的根本原因,而绝非单一地出于儒家道德观念的禁锢。

当代韩国社会的厌女现象

回到当代韩国。

首先,厌女(misogyny)现象不是新鲜事,不是韩国特色,亦非东亚特产。纵观人类历史的绝大部份时期,在大多数地区,女性都是所属或交换的对象,这是一个世界问题,也是人类历史上最古老的偏见。按照日本学者上野千鹤子的定义,“厌女”是男性为了维持自身的主体性和优越性,而将女人置于客体,将女人“他者化”,并加以蔑视的一种意识。在上野《厌女:日本的女性厌恶》一书的译后记中,译者用了一句民间俗语清晰地解释何为对女性的“他者化”,那就是,“兄弟如手足,女人如衣裳”——男性同为主体而结成“手足”同盟,而女性则是不可缺少却终究属于物品的“衣裳”。

在当代韩国社会, “厌女”超越意识范畴、成为一种社会现象兴起,始于本世纪初。在上世纪,通过发动军事政变上台的朴正熙,为了补偿义务服兵役的男性为国家的付出,自1961年起,政府曾对所有退役男性在公务员考试、企业面试等多种重要考试中给予5%的加分,然而1999年12月23日,宪法法院宣判该加分制度“违宪”,并于2001年正式将其撤销。

当时正值韩国刚走出金融危机、全面转向新自由主义的初期,随着企业雇佣灵活化制度的推行,就业难、失业问题成为了社会常态。加分制度的取消,加剧了男性的就业压力,部分人开始将矛头指向呼吁取消加分制度的女权主义者,斥责后者借牺牲男性来追逐私利。此后,韩国相继出台了废除户主制度、性暴力/家庭暴力特别法、生理期休假制度等一系列保障女性权益的政策,愈发加深了男性“特权”的被剥夺感,厌女气氛因而弥漫开来。

厌女情绪最初盘踞在匿名的网络空间,形成了一种颇为主流的叙事框架——“作为被害者的男性” vs “作为加害者与剥削者的女性”,前者辛苦服役、保家卫国,后者则安于享乐、过度争取女权。近两年“Me Too”运动兴起,女性对性骚扰、性暴力的反抗,复又激发了前者的被害意识,在反对me too的言论中,被侵犯女性时常被描绘成诱骗纯真男性犯罪的加害者。

臭名昭著的极右网络社区“日佳일베”是生产厌女情绪的大本营。该网络社区成员多为年轻男性,在现实世界中,他们多为店员、快递员、学生、无业人员等,其中不乏文静、彬彬有礼之士,然而在网络世界中,却化身为语言暴力分子,大肆发表歧视憎恶女性、左翼人士(尤其是已故总统卢武铉)、全罗道居民、外国劳工及一切社会弱势群体的言论。

有学者指出,在韩国这样一个尤为强调“男子气概”的文化中,身处霸权地位的男性角色一旦在竞争中落败,往往会转化为对比自己更为弱势群体的歧视与愤怒。这种心理不难理解,用鲁迅的话来讲,便是“勇者愤怒,抽刀向更强者;怯者愤怒,却抽刀向更弱者。”

上图中艾莎的手被电视台内部人员偷偷P成了“日佳”成员的专用认证手势,播出后引起轩然大波。

上图中艾莎的手被电视台内部人员偷偷P成了“日佳”成员的专用认证手势,播出后引起轩然大波。随着“日佳”成员的不断扩大,其影响力也从线上转向线下,制造了诸多超越常识、令人发指的“事迹”——光州民主化运动33周年前后,上传大量侮辱民主化运动牺牲者遗体的照片;世越号沉船事件后,在绝食抗议的遇害者家属面前举办嘲弄式的“暴食行动”;将日据时期慰安妇斥为“性买卖婊”……

“日佳”成员的“暴食行动”

“日佳”成员的“暴食行动”“日佳”最突出的倾向是厌女,并创造了一大批指代特定女性的嫌恶网络用语,如上文视频中提到的“妈虫”(家庭主妇),以及各种“XX婊”:“大酱婊된장녀”(奢侈品爱好者)、“泡菜婊김치녀”(虚荣的女性)、“狗屎婊개똥녀”(自私的女性)、“啊不知道婊아몰랑녀”(无知无逻辑的女性)、“逼婊보지녀”(所有女性)等等(相比之下,我国特产“绿茶婊”算得上小清新了)。

厌女情绪在2016年韩国民众反对朴槿惠政权的烛光集会中再次发酵。作为韩国史上第一任女性总统,朴槿惠本人并未成为推动韩国社会男女平等的践行者,反而由于崔顺实干政事件,印证并加固了“女人不能从政”的偏见。烛光集会上许多海报与歌曲对朴槿惠的批判,往往并不指向其作为“总统”的失职,而将其刻画为一个虚荣的整形美容爱好者、无理性的消费狂、放任世越号沉没的无脑且无责任心的“女人”——一个“日佳”成员口中典型的“泡菜婊”。

讽刺朴槿惠和崔顺实的海报“身着普拉达的顺实”

讽刺朴槿惠和崔顺实的海报“身着普拉达的顺实”讽刺的是,“烛光革命”最初由韩国“最女权”的高等学府梨花女子大学学生的顽强斗争所引爆,然而在后来旷日持久的集会中,却频频爆出女性被趁乱性骚扰的问题,这令女权主义者不得不宣布抵制集会,并单独辟出一块女性专属的场地集会——女性在呼吁民主主义的广场中不得不为了自身安全,而与外界划清界限,这是对民主主义本身的讽刺,广场革命终究仍是男性的专有物。

“烛光革命”最终胜利了,2017年3月朴槿惠遭弹劾,在旋即举行的总统选举中,文在寅阵营格外着重刻画文在寅阳刚的男性气质,及其夫人金正淑女士贤内助的女性特质,这不得不说是又一种讽刺。

迟来却从未迟到的妇女解放运动

对于韩国而言,女权主义运动是一场迟来的妇女解放运动。其抗争对象是近代以来未曾真正动摇的儒家礼教规范,是社会长久累积下来对女性日常的嫌恶与仇视,是排斥或边缘化女性的新自由主义劳动市场,以及消费女性的流行文化。

正如厌女情绪最初兴起于网络空间,韩国女权主义运动最初的战场也是网络。网络女权主义者活跃在与“日佳”战斗的第一线,展开了对网络上蔓延的厌女、仇女现象的抵抗性反击(strike back)。

女权主义运动在现实空间全面兴起的契机,是2016年发生的江南站杀人事件。一名20多岁女性在位于江南站10号出口附近商街的卫生间内,被一名陌生男性杀害,被杀原因是,“因为她是女人”。这一事件令长期潜伏在网络空间的厌女现象浮出水面,事后,江南站10号出口前贴满了呼吁正视厌女现象的海报与市民留言,女权主义也因而从线上走向街头,从精英讨论扩散至大众议题。小说《82年生的金智英》亦出版于此时。

2018年是女权运动高潮迭起的一年。首先,兴起于美国的“Me Too”运动席卷韩国,从司法领域迅速蔓延至政界与文化艺术领域,并最终进入校园,涉及范围之广,前所未有。令公众重新审视从来被默认为“正常”的性骚扰,尤其是权力型性骚扰。

5月,弘大偷拍事件被披露后,6万余名女性在惠化站附近游行抗议无处不在的偷拍,此次游行成为了韩国史上规模最大的女性游行。反抗社会对女性外貌规范的“脱下塑身衣탈코르셋”、“不穿胸衣no bra”运动也同时兴起,许多年轻女性丢弃或毁坏化妆品、素颜、甚至不穿胸衣上街(已故的雪莉便是该运动的践行者)。

11月,受到两年前波兰女性反堕胎罪的黑色抗争的启示,为对抗保健福祉部宣布的对终止妊娠手术(堕胎)的处罚规定,首尔举行了大规模的“黑色示威”,示威者身穿黑色服装、举黑色标语牌“如果堕胎有罪,那么罪人是国家”,反对堕胎罪、捍卫女性权利。

这场席卷韩国的女权运动,展现了女性改变社会的力量,亦展现了年轻一代女性建立在共同经验之上的姐妹连带,其中最广为人知的莫过于梨花女大毕业生声援在校生抗争时的那句:

“别害怕,姐姐来了。”

韩国社会亦随之悄然发生着变化。女性内衣广告开始采用不同身材的模特;卫生巾广告不再沿用以往对女性生理期隐晦的称谓(如,“魔法的那几天”),而直言“生理期”,并在示意视频中,放弃蓝色液体改用红色液体。

照片来源:유한킴벌리 화이트

照片来源:유한킴벌리 화이트新闻女主播在直播时戴起了框架眼镜,力图改变“男主播可以戴眼镜,女主播不可以”的偏见。

照片来源:MBC 뉴스

照片来源:MBC 뉴스对于韩国而言,年轻一代女性的抵抗才刚刚开始,女权运动是当下的进行时,对于中国而言,也绝非完成时。

相对而言,中国之所以能够比同属儒家文化圈的日、韩更为彻底地推进男女平等,首要原因在于五四期间激进的反传统主义思潮。因而中国近代的女权运动具有鲜明的“男性主导女权主义”的特征,男性知识分子积极推动妇女解放,源自其对传统女性所象征的作为“万恶之源”(傅斯年语)的儒家家庭制度与传统思想的不妥协态度,因而将女性从传统家庭中的解放视为衡量中国现代化的指标,女性主义因此成为了民族现代化话语中最为重要的一部分。

后来在亡国危机中,中国女性在救亡图存的动员之下直接参与救国运动,解放后,在“妇女能顶半边天”的口号下参与社会主义建设,终将五四时期提出的“妇女解放”话语落实到现实。

以上历史过程难免令人产生“中国女权高于日韩”的幻觉,甚至沾沾自喜。然而需要注意的是,中国的妇女解放运动是“被动”、而非“主动”发生的,是来自自上而下的精英、国家的推动与动员,而非自下而上的觉醒。这意味着,如果未来不再存在自上而下的动力(抑或这种动力发生转向),或面临经济危机,失业情况加剧,中国女性地位极有可能面临大幅崩塌。

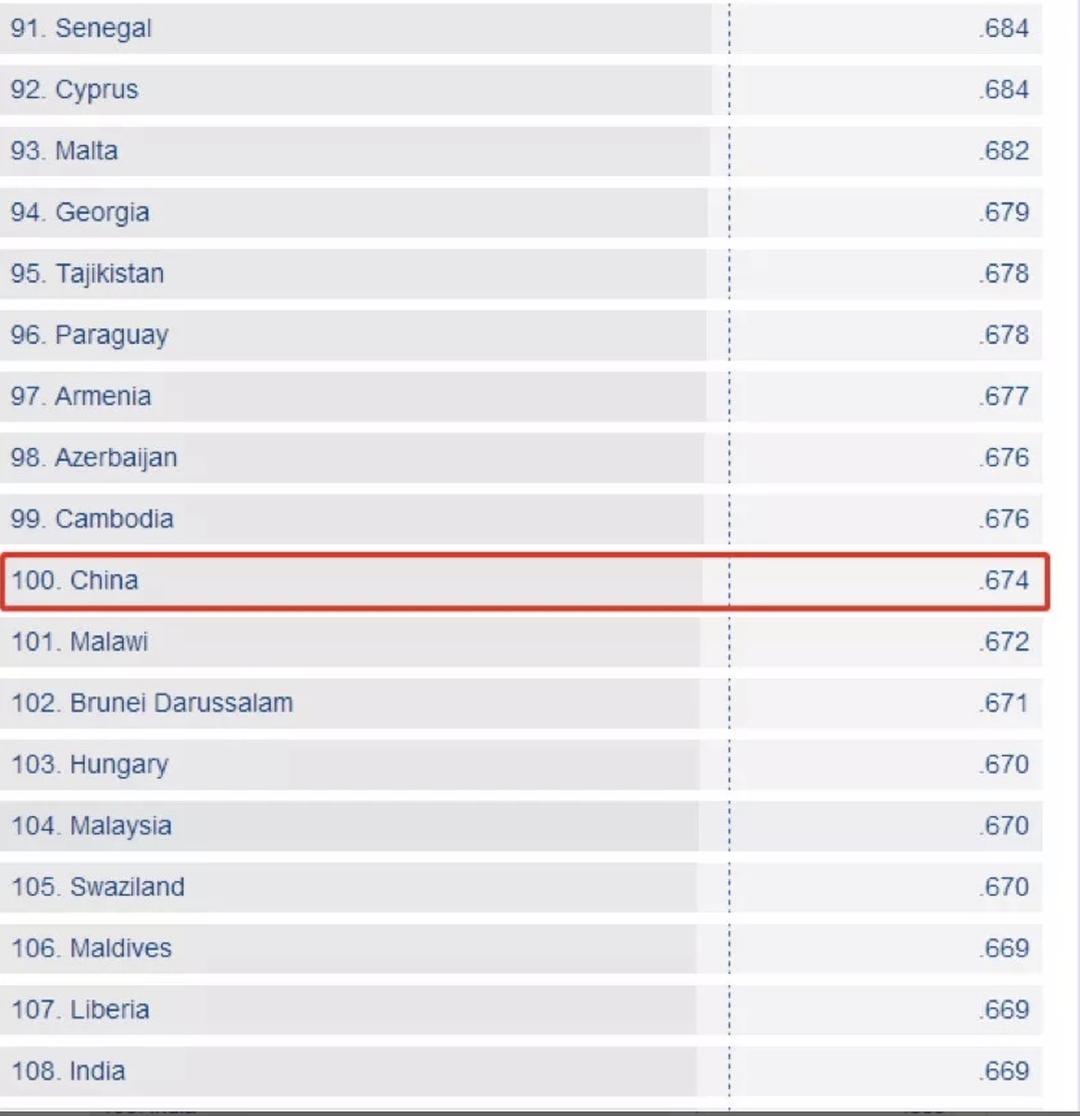

回到最开始提到的视频。对于中国而言,目前与日、韩同属女性地位世界排名垫底的国家,我们有何立场嘲笑邻国?

“中国性别差距在全球排名第100名” 资料:《全球性别差距报告2017》(The Global Gender Gap Report, 2017)

“中国性别差距在全球排名第100名” 资料:《全球性别差距报告2017》(The Global Gender Gap Report, 2017)同名小说改编的电影《82年生的金智英》在韩国上映了。金智英是80后韩国女性最常见的名字。

期待这部反映当代韩国女性所遭受的“无差别”性别歧视的作品,能够成为一面镜子,照到他们,也照到我们自己。

作者申明:本文原创,谢绝挪用。若转载此文,请文首尾标明作者姓名及原文链接,并保持文章的完整性。

------------------------------------------------------------------------------------

鉴于不少豆友对文末所列排名表格公平性的质疑,建议质疑之前,先移步世界经济论坛网站 研究一下其测算标准、数据来源与权威性(顺便说一下,2018年的报告中国排名又掉了三位,排名第103位;韩国更低,排名第115位),莫仅依凭个人主观经验张口便说“这排名有问题”。另外,列举该表的目的,并非为了证明“中国女性地位低”,而是为了说明“中国女性地位并没有我们(或你们)所想得那么高”,尤其须反驳评论中出现的此种言论:“中国依然是世界上女性地位最平等的国家,没有之一”。

对于质疑仅凭一个排名缺乏说服力的豆友,由于主题篇幅所限,我无意针对中国女性地位问题展开进一步论述,相关学术论述汗牛充栋,权且推荐一篇今日读到的文章:《女性受害事件背后:暴力、权力与要求顺服的无形之网》。在该文中,作者提到:“当只考虑男性自杀率时,中国在全球180多个国家和地区的排名跌到146位,然而如果只对女性自杀比率排名,中国则跃身为全球第19位。此外,还有一个统计上更值得注意的现象:几乎在全世界所有国家和地区中,男性自杀比率都远远高于女性,唯独我国,女性自杀比例高于男性。对此学界的解释是,这与中国社会家庭结构中的矛盾相关,包括婆媳冲突、男性家暴,以及性暴力等方面。”

再次重申我的观点:不可怀着莫名优越感鄙视男女不平等之邻国,而应以后者为镜,照到我们未经审视与反省的性别偏见,以及居安思危,守住来之不易、业已获得的一些平等。

如同这部电影一样,本文无意挑起所谓“性别战争”,借用20世纪初中国第一代女权主义者何殷震(1886-?)的话,“故今日之女子,与其对男子争权,不若尽覆人治,迫男子尽去其特权,退与女平”——女权斗争并非追求女性凌驾于男性之上,或拥有与男性相同的特权,而是为了让男性再无压迫女性的特权。

与诸君共勉。

眼下,“金智英”的名字正冲刷着每一个韩国论坛。

2019年的秋天,韩国对于女性困境的讨论陷入了又一轮狂热。这股风潮的源头,是一本畅销小说改编的电影上映—— 《82年生的金智英》。

继电影《熔炉》后,孔刘和郑有美再度携手出演。

继电影《熔炉》后,孔刘和郑有美再度携手出演。《82年生的金智英》的出版,被评为2017年韩国社会最重要的事件之一。

推出仅两个月,它刷新了韩国年度电子书的最高售出记录,创造了实体书百万销量的奇迹。

超高销量带来的,还有大范围的争论。

有媒体形容:仅仅一本书,就把韩国年轻人撕裂了。

男女读者的评价罕见地呈极度两分化。

男女读者的评价罕见地呈极度两分化。郑有美因为出演同名电影,遭到大量恶评。

知名女团成员Irene,因透露自己在阅读《82年生的金智英》而被部分粉丝迁怒。

极端粉丝上传焚烧Irene照片的视频,甚至将剪碎的照片寄给本人。

极端粉丝上传焚烧Irene照片的视频,甚至将剪碎的照片寄给本人。然而,这本处于漩涡中心的小说,情节本身却不猎奇,甚至有些平淡。

它将普通女性无孔不入的绝望,缝合成逼真的生活图像。

透过金智英的人生,读者看到自己曾经的痛苦,现在的烦恼,以及可想而知的未来。

“只要是生活在大韩民国的女性,总能在书里找到自己。”

像我这样平凡地长大

金智英,是韩国八十年代最常见的女性名字。

小说的主人公金智英,出生于1982年的首尔市。父亲是公务员,母亲是家庭主妇,有一个大两岁的姐姐,和一个小五岁的弟弟。

从任何维度上看,都是一副平淡而顺理成章的模样。

不过在平静的湖面之下,普普通通的金智英,正经历着许多令她窒息的性别困境。

图/电影《82年生的金智英》

图/电影《82年生的金智英》和智英一家同住的,还有奶奶高顺芬,她对家里唯一的男孙无比宝贝。

饭桌上,智英总是要等弟弟吃饱才能动筷,偶尔偷吃弟弟的奶粉,就会被奶奶狠狠地朝背部拍下去,痛得她眼泪汪汪。

在饭菜按性别分配的时代,女孩总是巴巴地看着肉被首先送到奶奶的“金孙”碗里。

在饭菜按性别分配的时代,女孩总是巴巴地看着肉被首先送到奶奶的“金孙”碗里。这些重男轻女的观念,自奶奶年轻时就深深地烙在她的脑海里。

奶奶独自拉扯大了四个儿子,却对懒惰的丈夫毫无怨言。在她看来,只要丈夫不偷腥、不打人,就是不可多得的好男人。

这样劳碌的一生,自然让她对只生了一个男孙的儿媳不满。

“要生个儿子啊,一定要有个儿子才行。”

因此,当二女儿智英出生时,母亲忍不住抱着襁褓中的她哭泣。

韩国的堕胎罪将在2021年被废除,此前的68年,女性的子宫从不属于自己。

韩国的堕胎罪将在2021年被废除,此前的68年,女性的子宫从不属于自己。智英的母亲,也非生来就是母亲。

母亲名叫吴美淑。虽然成绩很好,但美淑自十五岁起便辍学,独自北上首尔打工,把没日没夜工作赚到的薪水用作哥哥弟弟的学费。

在城市化启蒙的年代,农村人口如潮水般涌进大都市,家里的男丁被赋予了抢占先机的使命。

“只有儿子出人头地,全家才有希望。”

直到三个兄弟在美淑的帮助下陆续从大学毕业,家人对前途光明的儿子满口称赞,无人提及女儿的牺牲。

美淑这才意识到,原来在以家人为名的范围内,机会和赞美永远轮不到她。

于是她选择了婚姻,收起自己的名字,成为一名默默付出的母亲。

虽然这一切都不是母亲的选择,却得由母亲全权负责。

虽然这一切都不是母亲的选择,却得由母亲全权负责。就像80年代任何一位平凡的女性,智英就这样不被期待地长大,习惯牺牲,习惯失望。

小学男同桌总是欺负智英,用手臂撞她,拿她东西,让她在课堂上出糗。

智英哭着为自己抗争,只换来老师的一句敷衍:”没什么好大惊小怪的,男孩子都会欺负喜欢的女生。”

为了不变成过于敏感的麻烦精,她选择了调离位置后息事宁人。

同样地,几年过后,在前往中学补习班的路上,智英被陌生人尾随,还遭到了父亲斥责 —— ”为什么裙子那么短?“

那一刻,她依然没有为自己辩护。

她一直在这样的教育下长大:危险要自己懂得避开,否则问题出在不懂得避开的人身上。

图/纪录片《金智英们的世界》

图/纪录片《金智英们的世界》乃至进入大学,智英总是因为女生身份而在社团活动中被剥夺话事权。

她仍不自觉默认,女生当社长太辛苦了,在力所能及的地方为男生加油就好。

虽然有点委屈,但当她看着周围的人,一切变得理所当然 ——

大家都是这样过来的。

“为什么女性不需要努力工作”

如果说,金智英成长时期的伤痛,早已随着时代变迁而消退,那么她步入职场后的遭遇,则是书中共鸣最强烈的部分。

据出版社统计,78%的购书人群,是出生于1989-1999年间的女性。

这个年龄段的韩国女性,正处于一个难以抉择的十字路口:

职场、结婚、生育,以及三者之间难以调和的矛盾。

正如一位读者留言:“想到还有许多和我一样的女性,既欣慰又痛苦。”

不仅在韩国,海外出道的金智英更被称为东亚三国的指定读本。

不仅在韩国,海外出道的金智英更被称为东亚三国的指定读本。小说中,金智英的姐姐希望成为电视制作人,却被家人劝说去读师范学校。

为此,姐姐和母亲争论:“这确实是一份能兼顾小孩的工作,那应该对所有人来说都是好工作才对,为什么只有对女生来说是好工作?”

图/电影《82年生的金智英》

图/电影《82年生的金智英》现实中,25岁的允京(音译)是一名韩民族日报的记者。对于就业,她曾和长辈们进行了车轮战式辩论。

“记者跑来跑去不稳定,你要怎么过家庭生活?”

“教师不好吗?教书才是女孩子的最优选择,你以后会后悔的!”

与书中的情节如出一辙。

”很少有人问男记者他们为什么选择这个职业,而我却需要去说服人们。”

虽然面孔各异、经验有别,但允京总是在金智英身上看到相似的自己。图/韩民族日报

虽然面孔各异、经验有别,但允京总是在金智英身上看到相似的自己。图/韩民族日报1990年出生的秀珍(化名)经历着同样的困惑。

毕业于金融专业的她,目睹了许多女同学在就业压力下,非本意地选择了秘书、教师等偏好女性的职业。

“这就像一个专为女性而设的‘陷阱’。父母会劝说女儿没必要冲锋陷阵,你也渐渐被安稳的生活诱惑。但安稳往往意味着较少的收入。”

韩国公司入职照里的男性总是压倒性地多。据统计,韩国25-34岁女性在经合组织成员国中受教育程度最高,就业水平却排在第30位。

韩国公司入职照里的男性总是压倒性地多。据统计,韩国25-34岁女性在经合组织成员国中受教育程度最高,就业水平却排在第30位。小说中,智英作为未婚未育的女员工,默认被放逐在项目组之外,干些可有可无的杂活。

唯一被重视的时刻,就是在酒席上应付难缠的甲方。

智英作为最年轻的女员工,理所当然地成为上司的人工咖啡机。图/电影《82年生的金智英》

智英作为最年轻的女员工,理所当然地成为上司的人工咖啡机。图/电影《82年生的金智英》同样地,秀珍顺利入职后,被办公室里的气氛压得喘不过气来。

最令她厌恶的,莫过于上司要求她在推广活动中带头跳广播体操。仅仅是因为“在男多女少的公司活动里,大家都想看美女领操”。

这位让她领操的上司,却总是在派遣重要任务时有意无意地绕过秀珍。

办公室里横亘着一层玻璃天花板,她看得见却触不到。

调查显示,韩国的玻璃天花板指数处于经合组织成员国里的最高位。

调查显示,韩国的玻璃天花板指数处于经合组织成员国里的最高位。智英感觉自己仿佛站在迷宫的中央,一直以来都脚踏实地地找寻出口。今天却有人突然告诉她,其实打从一开始,这个迷宫就没有设置出口。

在入职的第三年,公司里唯一一位女课长的辞职,让秀珍彻底灰了心。

女课长在课长的位置上呆了整整十年。

高层认为她会随时结婚生子,从不指派重要任务;部下害怕项目突然中断,不愿成为她的组员。

为了证明自己,课长甚至把私人时间都用在工作上,结婚育儿计划通通延后,却始终还不回一个晋升的机会。

最终,心灰意冷的她还是告别了职场,回归家庭。

经合组织调查发现,韩国目前只有约10%的管理职位由女性担任。

经合组织调查发现,韩国目前只有约10%的管理职位由女性担任。在长辈的催生压力下,面对一脸轻松的丈夫,智英忍不住质问:

“我现在很可能会因为生了孩子而失去青春、健康、工作,社会人脉,还有人生规划、未来梦想等种种,所以才会一直只看见自己失去的东西。”

“但是你呢?你会失去什么?”

智英因为长期带小孩患上了手腕关节劳损,却抽不出时间看医生。图/电影《82年生的金智英》

智英因为长期带小孩患上了手腕关节劳损,却抽不出时间看医生。图/电影《82年生的金智英》在韩国高强高压的职场氛围里,怀孕对女员工而言,通常意味着离职。

在首尔,每月雇佣保姆的费用,抵得上工薪族一个月的收入。

与此同时,在首都圈人口占50%的韩国,让待在地方老家的父母千里迢迢上京育儿,也非社会的传统选择。

既然夫妇同时在职育儿的设想难以实现,那么必须有一方作出牺牲。

那个被默认需要辞职的人,通常是收入较低的妻子。

世界经济论坛报告显示,韩国男性与女性的薪酬差距在149个国家中是最大的。图/金智英们的世界

世界经济论坛报告显示,韩国男性与女性的薪酬差距在149个国家中是最大的。图/金智英们的世界孩子出生后,智英放弃了自己的工作,每天被繁重的家务缠身,身心承受着巨大压力。

她也曾想过重返社会,却发现在加班文化突出的韩国职场里,愿意雇佣自己的,只剩下允许弹性上班的雪糕店。

智英十几年累积的名校履历和职场经验,通通化为虚无。图/电影《82年生的金智英》

智英十几年累积的名校履历和职场经验,通通化为虚无。图/电影《82年生的金智英》现实中,1987年出生的志英(音译)经历了两年的全职育儿后,一直找不到合适的工作。

“面试时他们会问,你在工作的时候,如果孩子有突发状况怎么办?我无法回答这个问题。”

生育后的女性总是被默认需要把更多的精力投放家庭。图/金智英们的世界

生育后的女性总是被默认需要把更多的精力投放家庭。图/金智英们的世界在韩国,这样的现象被称为“强力断工/강력단절”,即女性在生育后,突然陷入职场和社交双失的困境。

数据显示,约有45%的韩国女性在生育后经历“强力断工困境”,平均持续时长达8.4年。

等到孩子长大后,这些女性也会因为过长的空白期等原因,无法以正职身份回到原来的职场。

目前,韩国每10位复职妈妈中,有6位正做着派遣性质的非正式工作。

她们是一群在社会生活中失去名字的人,大部分时间都只能作为XX(孩子名字)妈妈存在。

她们是一群在社会生活中失去名字的人,大部分时间都只能作为XX(孩子名字)妈妈存在。无论怎样努力,韩国女性的命运似乎都殊途同归。

“明明不是因为工作能力差或者不脚踏实地而搞丢饭碗,却依旧失去了工作。”

之前的人生履历通通都被封印,从此只剩下母亲这一个身份,成为社会里的透明人。

金智英在这样的环境里窒息。

在书的结尾,她从产后抑郁滑向严重的精神分裂,开始以其他人的口吻讲话。

不到40岁的智英,彻底失去了自己的声音。

让问题浮出水面

故事就这样戛然而止,停留在主人公接受精神治疗的场景。金智英的人生是虚构的,同时也真实得让人毛骨悚然。

这样真实的细节,源于作者赵南柱自身的经历。

作家赵南柱。图/赵南柱的朗读TV

作家赵南柱。图/赵南柱的朗读TV赵南柱出生于1978年,毕业于梨花女子大学,曾担任电视节目编辑,生下女儿后离开了职场。

操持家务之余,她突然发现,一个人数如此庞大的群体,竟没有一本书正正经经写过她们的故事。

于是,她把作为“金智英”的无力感一点一滴收集起来,在育儿的空闲开始写作。

出乎所有人意料,金智英的人生在东亚文化圈引起巨大反响。

小说出版前,赵南柱甚至认为,没有人会购买这样一个平凡女性的故事。

小说出版前,赵南柱甚至认为,没有人会购买这样一个平凡女性的故事。与此同时,有关小说的争议也一直存在。

出生于1985年的金振焕(音译)以亲身经历为例,不断强调小说模糊了现实和虚拟的界线。

他抨击作者为了突出矛盾,将所有社会不公集中在一个女性角色身上,这在现实生活里很难发生。

书中所有男性角色都以负面形象登场,女性角色则皆有可怜之处。

这无疑将男性强行架上加害者的位置,加深了原有的性别对立,使得理性的讨论完全无法进行。

图/国际新闻

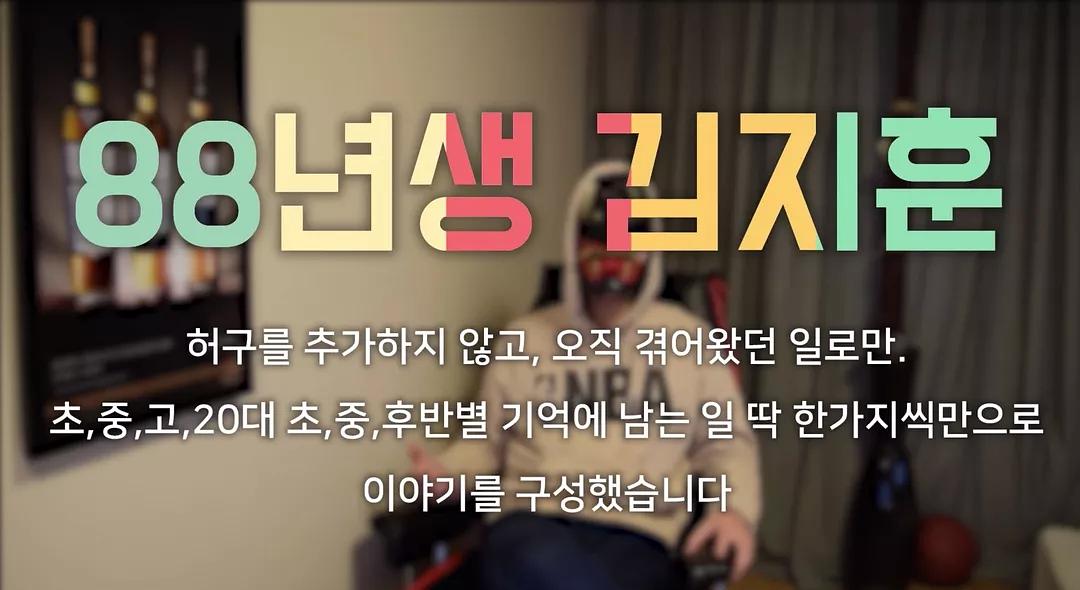

图/国际新闻还有网民模仿《82年生的金智英》的形式,写出了《90年生的金志勋》。

书中讲述了一个1990年出生的韩国男性的悲惨史:

聚餐时被要求为女性挡酒、吃饭时提出AA制会被视为小气、结婚时要负担婚礼和婚房费用、绕不开的兵役制度、对“男子气概”的过分要求……

不只是女性,男性同样也在承受无形的压迫。

受金志勋的鼓舞,网友们纷纷通过自己的故事展现男性之苦,兼有无从协助之难。图/88年生的金志勋

受金志勋的鼓舞,网友们纷纷通过自己的故事展现男性之苦,兼有无从协助之难。图/88年生的金志勋无可否认的是,《82年生的金智英》的出版,让那些被视作理所当然的潜规则浮出水面。

实际上,在小说出版之前,韩国社会早已积聚了一股巨大的暗涌。

2018年,韩国生育率跌至0.98,这意味着育龄妇女人均生育少于1个孩子。

许多女性已经不愿为生育让渡个人自由,转而探索一种新的生活方式:

她们不生育、不结婚,甚至连恋爱都懒得谈。

若生育率继续维持低水平,韩国社会将在5年后进入人口减少期。尽管政府投入了超100万亿韩元来鼓励生育,但收效甚微。

若生育率继续维持低水平,韩国社会将在5年后进入人口减少期。尽管政府投入了超100万亿韩元来鼓励生育,但收效甚微。一个普通的故事,折射了社会的痛点。

金智英很平凡,平凡到生活中处处都是这样的故事,似乎不值得被写成一本小说。

她甚至还有些幸运 —— 她拥有不错的学历,好看的外表,温柔的丈夫和乖巧的女儿。

即便如此,她依然会感到焦躁与不安,默默滑向失语的绝境。

一些细微之处的疼痛,金智英的存在让许多人不能再假装看不到问题。

一些细微之处的疼痛,金智英的存在让许多人不能再假装看不到问题。这或许是《82年生的金智英》的最大意义——

让那些旷日持久的压抑,发出声音,不再被湮没。

她邀请读者不分性别地体验“一位普通女性的人生”,由此创造了相互沟通的契机。

这不是她的问题,也不是他的问题,但我们要共同寻找出路。

正如书中所写——

由衷期盼世上每一个女儿,都可以怀抱更远大、更无限的梦想。

图/纪录片《金智英们的世界》

图/纪录片《金智英们的世界》参考资料 -----------------------------

[1]《82년생 김지영 씨는 왜 문제적 소설이 되었나?》,이시한

[2]《82년생 김지영 - 세상 절반의 이야기》,SBS스페셜

[3]《페미니즘 입문서? '82년생 김지영'을 어떻게 생각하시나요?》,국제신문

[4]《2018년 한국 신생아 출생 통계》,한국통계청

[5]《업무와 가정 시사 조사결과》,고용노동부

[6]《보건복지포럼》,보건복지사회연구원

[7]《<82년생 김지영>이후》,여성조선

[8]《엄마말고 맘충》,여성신문

[9]《没有母亲的容身之地——韩国奋力提高生育率》,法新社

[10]《韩国女性就业歧视:受教育水平高就业率低》,CNN

[11]《职场遭遇歧视与不公,韩国女性开启创业大潮》,36氪

[12]《女权主义才是歧视?韩国年轻男性直呼不公平》,周末画报

[13]《性别非资格赛,比谁惨没有意义》,性别力量

[14]《厌女文化引爆南韩两性大战》,天下杂志

[15]《韩国“世界级大奖”:生育率低于1》,世界华人周刊

撰文黄慧诗| 编辑 小胡

文章版权归网易看客栏目所有,其他平台转载规范请于公众号后台回复【转载】查看,违者将追究法律责任;来稿请致信 [email protected],其它合作欢迎于公众号后台(或邮件)联系我们。

原著是女性,导演是女性,主角是女性,视角是女性,必然是女性主义电影。而这个世界上并没有一种电影分类为“男性主义”电影。男性是这个世界的基调。这个电影并未试图控诉或推翻基调,而是在讲“出路”。

看这部电影的时候我的脑海中不断闪现出生活中遇到的女性的形象,这部电影具有丰富的女性角色,让我第一次可以将现实中的平凡女性投射进来。这些形象不是喜剧片里古板的女班主任、花痴的大龄未婚女,或者爱情片里欲求不满外强中干的女强人,或者恐怖片里控制欲爆棚的母亲,而是如此鲜活就在身边的女性——是在家庭和职场之间摇摆又不甘心的朋友,是工作后自己还完助学贷款,贴补家里盖房子的女同学,是遭遇过家庭暴力和母亲相依为命的女同事。这是很少见的观影体验,可见是人人心中皆有,却人人笔下皆无。

这部电影点出剥削是以家庭为单位的现实。当我女同学全天在家里照顾孩子的时候,她的丈夫在离家两小时车程外的地方排队进地铁站。当我的女性同辈小产,她的丈夫请假照顾她后,就被“流放”到不重要的岗位。这不是简单的妻子对抗丈夫婆婆或者原生家庭的故事,这是每个社会螺丝钉在面对制度性剥削,该如何抢夺自己个人生活尊严的故事。在现实生活中,女性的上司并不一定更认同用女性下属,“性别同袍情义”更多的是职场利益驱动,当劳动者只剩下剥削属性的时候,性别只是剥削的一项指标——在现有劳工制度下从谁身上能更轻松稳定地获利。制度可以异化人,人是制度的产物,而个人意识的可贵之处在于对制度的反思。当国人看这部韩国电影感慨韩国女性处境艰难而升起本国骄傲的时候,其实是对另一套权威话语的顺从,在文化的差异下面个体和制度的对抗是永恒的。不妨自谦地去比较,在韩国的制度下,有这样的电影出现,即便它遭受很多的压力,而华语电影中这类讨论几乎失声的。

金智英之所以震撼也在于她不是一个惯常的恐怖片女主角。她有努力的丈夫,有认可她能力的上司,有鼓励工作的前同事兼朋友,有以身作则的姐姐和关爱与支持的母亲。但即便如此,仅仅育儿一项就足以将她的处境推向孤岛。那么在现实生活中,以上条件都不具备的女性,其处境可想而知。假如金智英将生活的不满发泄到丈夫和女儿身上,生育和为家庭的操劳成为了情感勒索的筹码,这就是一个“曹七巧”的恐怖片了。

相比金智英,丈夫反而显得更加“孤立”,无法向自己的母亲敞开心扉(婆婆这个形象相对刻板),要面对工作的压力,没有朋友,对周遭男同事的价值观不赞成,育儿假期的困境,他既是社会制度的得益者,也是被剥削者,连带着献祭妻子的劳动,但如果他不“乖”,他也会面临现实的困境。虽然他在生孩子这件事上顺应的“压力”,但在拯救妻子于病痛之中又显出担当的勇气和不妥协的坚韧,这就是在处境中的平凡人的反抗。电影中不少角色都是“出路”的良好示例,至少你可以是在咖啡店里给金智英递上纸巾的人。最感人的莫过于公交车上的智慧与勇气并重的阿姨——谁要做神奇女侠?我要做公交车上的阿姨!

电影中有两场戏我非常喜欢。一是当父亲生气说“你就等着嫁人吧”母亲发脾气反驳,噎到父亲,全家人大笑喷饭,接着智英接到录取电话,举家为之骄傲。真是让人热泪盈眶的家庭氛围,是在父权的阴影下,但你得承认这里面有爱,每个角色都蕴含着对女主角的情感。电影不不负责下价值判断或建立斗争阵营,它的美在于包含丰富的层次。第二场是母亲目睹女儿发病,女儿是以母亲的母亲身份在说话,既是发病情节的推进,兼有对照顾者身份的母亲的体恤——我的长辈中也有这样的女性——又是女性命运的互相映照。而金智英在咖啡馆中的反驳,是这部电影最“旗帜鲜明”的地方,是个“必要”的时刻——在室内打翻饮料,多半会有店员帮手——所以远不及上面两场戏层次丰富。

剥削的另一个特点是带有阶级性,某些事业生活两开花的“成功女性”背后其实有的原生阶级优势,普通女性无法参照。人是带有社会性的,孤独的恐惧来源于对自己的处境的绝望。在社会群体中人会本能地互相参照,女性间互相比较,带有制度压迫的原因-——利益边界界定好了之后的内部困斗。但是这种比较,也可以是的参照(出路)。11岁的山口百惠看到电视节目选拔歌手有一个和自己年龄相仿的女生参赛,于是心想“或许我也可以试一下”。女性楷模的确更能激励女性。是参照“楷模”,还是妒忌同列,是自己可以选择的。当然,如果一个社会“成功”的样板本来就很刻板,那么“成功女性”的样板不过是在本来的刻板形象上再添上“家庭幸福”,那就还是枷锁了。对很多人来说,认识到自己的真正欲望就是了不起的成功了呢。

我在电影院里看着电影,看到小金智英问妈妈说“所以妈妈现在是因为我所以没能当老师的吗?”的时候,突然哭出声。母亲生养女儿,女儿变成母亲,在金智英这个故事里面,在这个我们都正在经历的循环里,太五味杂陈了。

当女孩子被性骚扰,“你看看你裙子这么短”“干嘛要天天嘻嘻哈哈的冲别人笑”。当女孩子站在成人世界的门口,“嫁人得了”,“我看你就最适合找个人家嫁了”。当女孩子遭遇不公和变故,“现在时代变喽,女孩子事儿越来越多了,多希望生活在朝鲜时代,哪还由得她们”,“啊,疯婆子”。当女孩子成为母亲,“拿着老公的钱在家待着多好”。是因为女孩子孱弱无能吗,也并不是吧,因为当你顶天立地,可能会有人自作聪明地夸你“嗨,你要是投胎成男人就好了”。

金智英是个典型的韩国女性。走在路上迎面擦肩的都可能是她。韩国整体文化氛围是特别开放而保守的。一方面坚持千百年来儒家思想体系的影响,强调着社会关系中的次序,家庭关系中的男女有别等等。另一方面受西方文化影响,在政治问题,社会问题上以一种非常强烈的态度和方式表达意见。

这个片子好,甚至不是因为能让多少男性幡然醒悟,而是让更多女性抽离生理上的定义,审视你身处的世界,自己,到底在经历什么,经历过什么。以及,作为女性你是否忽略了自己除了女性这层生理意义之外,首先是一个人。

《82年生的金智英》首映日拍摄于电影院

《82年生的金智英》首映日拍摄于电影院在梨大(梨花女子大学)这几年可以说是强行体验了女权运动的一段经历。上大学的时候对于女权这个概念还云里雾里,以为只要女性在社会地位和财务状况上反超男性就会迎来传说中的女权的胜利。

梨大教给我的是—女权不是变了性别的男权,女权的胜利应该是女性以独立人格存在并获得尊重,与男性共同实现这个社会的平衡,扮演同等重要的社会角色,公平竞争等等。女权可以是宏观而抽象的概念,也可以是非常微小的细节。

之前和我上同一门课的一个博士前辈就把女权问题浓缩进了女性卫生用品安全问题中,通过采访很多女性消费者和业界人士来关注女性权益保护问题。me too运动最高潮迭起的时候,身边很多人把这个事件作为研究课题,当时特别冲击我的是某位上年纪并事业有成的男性受访者说他们男性也很疑惑—“现在的小姑娘们都怎么了?以前从未遭受过非议,甚至非常普遍的一些举动怎么就成了性骚扰了?”

2016年,参加那场著名的大游行

2016年,参加那场著名的大游行我觉得,可能因为身为女性,并且同样也是在人格和知识结构形成的最重要阶段在梨大度过的缘故,小说原作者把这个社会语境中最习以为常的相夫教子孝敬公婆的画面,不藏着掖着,将已经习以为常的日常,放在每一个试图避而不谈,甚至压根儿还未知觉的人面前—是的,你在经历这些,是的,你可能还未觉察,或者你正在试图忽略,但你知道吗,亲爱的,在作为一个家庭的,甚至整个社会的女性角色存在之前,你首先有权利是一个独立的人。

去年原著在韩国最畅销的时候,我买了书看。特别震撼于作者风平浪静的口吻讲述了最俗套也最忿忿不平的故事。好的故事不见得有多出奇,剑走偏锋讲什么奇谈,也不非得用最惊天动地泣鬼神的表达,但至少得让读者懂,让读者能够共鸣共情。我觉得最让我有冲击感的是写金智英大学时候的青春洋溢,在职场上的斗志满满和结婚生子之后的手忙脚乱迷失自我的落差。

《82年生的金智英》韩文原版

《82年生的金智英》韩文原版环顾身边的女性,大多数让步,搁置对自我的追求也确实都是源于要扮演社会主流认知中要求女性扮演的角色,以及基于对于女性形象的普遍认知继而提出的对女性形象的要求。是不想做自己吗?不是,是现实在时间和空间上压缩了为妻为母的绝大多数女性几乎所有追求自己独立存在价值的可能性。然而小说和影视化作品有的选择,可以选择最理想主义的解决方案,可以借戏剧化给出最漂亮的答案,当然也可能是种暗示,试图给大众提供另一种可能性—让金智英拥有一个愿意看到“不妥”,愿意走出自己的舒适帮她找回自我的老公。

其实,甚至这些都不需要上升到女权。无非就是搞清楚自己面临哪些不公,因为哪些外力而不便,直面,不逆来顺受就够了。既不需要什么高深知识体系支撑,也不用非得为这些事贴上标签。

看完金智英,一方面心里空落落的,一方面觉得幸运,庆幸有人把这些讲出来。俗话不是说吗,说出来就好了。希望因为有人替我们把故事讲出来,我们就都好了。

花开时节的梨大。希望每一位女性都能在自己的生命中花开灿烂。

花开时节的梨大。希望每一位女性都能在自己的生命中花开灿烂。